判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

2019年 2月 20日の投稿一覧

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿を以下のとおり掲載しています。

・ 令和 元年 7月16日現在

・ 令和 元年 6月21日現在

・ 平成31年 2月 8日現在

・ 平成30年 8月17日現在

・ 平成30年 6月 1日現在

・ 平成30年 1月22日現在

・ 平成29年 5月22日現在

・ 平成28年 9月 5日現在

・ 平成28年 8月 8日現在

・ 平成28年 6月21日現在

・ 平成28年 5月 1日現在

・ 平成27年 8月 6日現在

・ 平成27年 7月11日現在

・ 平成27年 6月 1日現在

・ 平成27年 4月 1日現在

・ 平成26年 8月16日現在

・ 平成25年 8月 8日現在

・ 平成25年 4月18日現在

・ 平成24年 6月 1日現在

・ 平成24年 4月10日現在

・ 平成23年10月19日現在

・ 平成23年 8月16日現在

・ 平成23年 8月11日現在

・ 平成23年 7月31日現在

・ 平成23年 4月 1日現在

・ 平成22年 6月17日現在

・ 平成22年 6月 1日現在

・ 平成22年 4月 5日現在

・ 平成22年 2月 5日現在

・ 平成21年 6月 1日現在

・ 平成21年 2月10日現在

・ 平成20年12月 8日現在

・ 平成20年 8月26日現在

・ 平成20年 4月 1日現在

・ 平成20年 1月16日現在

・ 平成19年 8月17日現在

・ 平成19年 5月 1日現在

・ 平成19年 1月25日現在

・ 平成18年 6月 1日現在

・ 平成18年 1月20日現在

・ 平成17年10月 1日現在

・ 平成17年 9月 2日現在

・ 平成17年 4月12日現在

・ 平成17年 2月11日現在

・ 平成17年 1月 1日現在

・ 平成16年12月16日現在

・ 平成16年 4月 1日現在

・ 平成15年10月 2日現在

・ 平成15年 5月 1日現在

2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員の人数は,制度発足当初から11人です。

3 「弁護士任官」も参照してください。

平成18年度以降の,公証人の任命状況

目次

1 公証人の任命状況

2 公証人の応募状況,及び公証人一覧

3 公証人の採用選考

4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由

5 民間出身者からの応募が少ない理由

6 公証人ポストの事実上の任期

7 公証人の手数料収入

8 収支合同の公証役場

9 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」も参照してください。

1 公証人の任命状況

(1) 法務省民事局総務課公証係作成の「公証人の任命状況」を以下のとおり掲載しています。

・ 平成26年度から令和5年度まで

・ 平成25年度から令和4年度まで

・ 平成24年度から令和3年度まで

・ 平成23年度から令和2年度まで

・ 平成22年度から令和元年度まで

・ 平成21年度から平成30年度まで

* 「公証人の任命状況(平成26年度から令和5年度)及び指定公証人の数」といったファイル名です。

(2) 平成18年度以降の,公証人の定員,現在員,年齢別内訳及び前職別内訳は以下のとおりです(基準日は各年度の12月1日です。)。

令和4年度

定員:678人

現在員:506人

年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が271人,66歳から70歳が177人

前職別内訳:判事が138人,検事が205人,法務事務官等が163人

令和3年度

定員:678人

現在員:501人

年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が276人,66歳から70歳が167人

前職別内訳:判事が138人,検事が202人,法務事務官等が161人

令和2年度

定員:678人

現在員:504人

年齢別内訳:60歳以下が63人,61歳から65歳が266人,66歳から70歳が175人

前職別内訳:判事が139人,検事が205人,法務事務官等が160人

令和元年度

定員:678人

現在員:502人

年齢別内訳:60歳以下が61人,61歳から65歳が264人,66歳から70歳が177人

前職別内訳:判事が141人,検事が203人,法務事務官等が158人

平成30年度

定員:678人

現在員:500人

年齢別内訳:60歳以下が59人,61歳から65歳が225人,66歳から70歳が216人

前職別内訳:判事が140人,検事が201人,法務事務官等が159人

平成29年度

定員:669人

現在員:495人

年齢別内訳:60歳以下が59人,61歳から65歳が268人,66歳から70歳が168人

前職別内訳:判事が136人,検事が196人,法務事務官等が163人

平成28年度

定員:669人

現在員:497人

年齢別内訳:60歳以下が66人,61歳から65歳が268人,66歳から70歳が1635人

前職別内訳:判事が139人,検事が194人,法務事務官等が164人

平成27年度

定員:671人

現在員:498人

年齢別内訳:60歳以下が67人,61歳から65歳が276人,66歳から70歳が155人

前職別内訳:判事が139人,検事が193人,法務事務官等が166人

平成26年度

定員:671人

現在員:498人

年齢別内訳:60歳以下が63人,61歳から65歳が290人,66歳から70歳が145人

前職別内訳:判事が139人,検事が193人,法務事務官等が166人

平成25年度

定員:671人

現在員:501人

年齢別内訳:60歳以下が68人,61歳から65歳が277人,66歳から70歳が156人

前職別内訳:判事が142人,検事が193人,法務事務官等が166人

平成24年度

定員:672人

現在員:502人

年齢別内訳:60歳以下が67人,61歳から65歳が286人,66歳から70歳が149人

前職別内訳:判事が141人,検事が192人,法務事務官等が169人

平成23年度

定員:672人

現在員:499人

年齢別内訳:60歳以下が72人,61歳から65歳が269人,66歳から70歳が158人

前職別内訳:判事が141人,検事が192人,法務事務官等が166人

平成22年度

定員:676人

現在員:499人

年齢別内訳:60歳以下が70人,61歳から65歳が265人,66歳から70歳が164人

前職別内訳:判事が145人,検事が189人,法務事務官等が165人

平成21年度

定員:683人

現在員:501人

年齢別内訳:60歳以下が85人,61歳から65歳が264人,66歳から70歳が152人

前職別内訳:判事が143人,検事が192人,法務事務官等が166人

平成20年度

定員:689人

現在員:507人

年齢別内訳:60歳以下が87人,61歳から65歳が279人,66歳から70歳が141人

前職別内訳:判事が145人,検事が200人,法務事務官等が162人

平成19年度

定員:689人

現在員:509人

年齢別内訳:60歳以下が117人,61歳から65歳が265人,66歳から70歳が127人

前職別内訳:判事が146人,検事が202人,法務事務官等が161人

平成18年度

定員:690人

現在員:512人

年齢別内訳:60歳以下が116人,61歳から65歳が289人,66歳から70歳が107人

前職別内訳:判事が147人,検事が204人,法務事務官等が161人

公証制度の概要(平成29年4月25日の参議員法務委員会の国会答弁資料)を添付しています。 pic.twitter.com/cE04BOA1Pq

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 3, 2021

2 公証人の公募,応募状況等及び公証人一覧

(1) 森まさこ法務大臣は,令和元年11月26日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

法務省としては、これまでも弁護士や司法書士等の民間法律実務家からの応募を推進するために、公証人の任用のための公募に当たっては、官報に掲載し、法務局の掲示板に掲示することのほか、他の法務省関係の採用や試験と同様に、法務省ホームページの資格・採用情報に公証人関係の公募情報をまとめて公開してアクセスできるようにするとともに、トップページの試験関係のお知らせに公募情報を公開するなど、周知に努めてまいりました。また、昨年の公募から願書の受付期間を延長して、応募を推進する取組を進めております。

また、法務省としては、民間からの応募についての環境づくりを進めるために、このような公募制度の周知のほか、実施した試験の概要の公開等の措置を行っているところでございますが、引き続き、委員の御指摘もありますし、民間からの応募について強化をする環境整備を行ってまいりたいと思います。

(2) 公証人の応募状況等(平成26年度から平成30年度まで)によれば,検事の応募者113人のうち112人が採用され,判事の応募者92人のうち全員が採用され,弁護士の応募者2人は誰も採用されず,法務省・裁判所職員の応募者109人のうち91人が採用され,司法書士等の応募者21人は誰も採用されませんでした。

(3) 公証人一覧を以下のとおり掲載しています。

平成30年10月1日現在,令和 2年10月1日現在,

令和 3年10月1日現在,令和 4年10月1日現在,

令和 5年 8月1日現在,令和 6年 8月1日現在,

広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(新60期の東根正憲)は平成23年5月及び平成24年7月の贈与につき意思能力を認めつつ,平成23年1月の遺言公正証書につき口授の不存在だけを理由に無効と判断しました(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)。https://t.co/pSWtLJFmzN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 8, 2022

3 公証人の採用選考

(1) 総論

ア 法務省HPの「公証人」には,「公証人法第13条に基づく公証人の公募」,及び「公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について」が載っています。

イ 判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,高検事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。

ウ 関係する公証人法の条文は以下のとおりです。

第十三条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得

第十三条ノ二 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

(2) 国会答弁

ア 20期の高村正彦法務大臣は,平成13年3月22日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

公証人につきましては、現在、原則として、公証人法第十三条に基づいて任命資格を有する者のうちから公正中立に公証事務を行う者として適任と認められる者を任命しているわけであります。同法第十三条ノ二に基づいて、公証人を任命する場合は公証人審査会に公証人に任命することの当否を諮問し、同審査会の答申を得た上で行っているわけであります。

このように、公証人として任命するにふさわしい者を選考することが今できているわけでありまして、現在の選考方法はそれなりに適切であると考えておりまして、公証人法第十二条に規定する任用試験を実施する等の予定は現在のところありません。

また、過去に弁護士出身者を任命したことがありましたけれども、最近は弁護士で公証人任用希望を申し出た者がないというふうに承知をしております。

イ 増田敏男法務副大臣は,平成15年5月13日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。

試験についてですが、公証人の任用は法曹有資格者の中から行うのが原則とされているところから、公証人に要求される能力と同水準の能力を要求する試験として司法試験があることから、別個に試験を実施することはこれと重複をしたものにならざるを得ず、合理的、効率的とは言えないため、実施は今いたしておりません。

なお、昨年度から公証人の任用について公募制度を実施しており、この手続において面接を実施し、公証人としての適格性を有するか否かを適切に判断することにいたしております。

ウ 26期の寺田逸郎法務省民事局長は,平成18年11月30日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

おっしゃるとおり、定員は六百六十名でございまして、それから、現在員が五百人を、そのときによって違いますけれども、五百人をやや超えるところにあるわけでございます。

その中で、公募というのは実はいろんな形でやっておりまして、判検事の公証人の任命も、これ公証人法の十三条でございますけれども、一応、適格性がある人物だということを審査する前提で、公に弁護士も含めて公募者を求めるという形を取っておりますので、形の上では、おしかりを受けるかもしれませんが、これは公募という形を取っております。

ただ、委員のおっしゃる本当の意味は、平成十五年(山中注:公募による特任公証人は平成十四年度からです。)から始めましたこれ以外の特任公証人について、法務局の職員であるとかあるいはその裁判所の職員であるとか以外の一般民間人が現に入った、それで公証人として仕事をしている人数は何人かということであろうと仮に推察いたしますと、それは確かにおっしゃるとおり一名でございます。

エ 37期の小川秀樹法務省民事局長は,平成29年5月9日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

公証人は、法務大臣が専門的な法的知識、経験を有するなどの一定の任命資格を有する者の中から適任と認める者を任命することとされております。具体的には、公証人に多様で有為な人材を確保すべく、公募を行った上で、応募のあった者の中から公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者というパターン、それからもう一つが、多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会という審査会がございまして、この審査会の選考を経た者、この二つのパターンで公証人を任命しております。

任命の選考に当たりましては、法曹有資格者の公証人につきましては、法曹資格を有する応募者に対して面接を行い、公正中立に公証の事務を行う者として適任と認められる者を公証人に任命しております。

また、法曹有資格者に準ずる公証人につきましては、先ほど申し上げました審査会において選考が行われておりますところ、その審査会の定めに従いまして、応募につき、書類選考により多年法務に携わった経験を有するかどうかが判定されました上で口述試験が実施され、必要な学識経験と適格性を有する者として審査会の答申が得られた者を公証人に任命しております。

公証人の選任過程につきましては、先ほど申し上げましたとおり公募の手続を採用しておりまして、その中で採用予定地などを公開しているところでございます。

刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定

→ 裁判長は,令和3年12月24日に昭和通り公証役場(東京都中央区銀座)の公証人になった39期の金子武志裁判官https://t.co/Z2yYQyoN6Y— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 2, 2022

4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由

・ 平成29年5月23日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)10問の更問2問「法務省から提供された資料によれば,元検事及び元判事については,過去5年に公証人に応募した者のほぼ全員が採用されているのに対し,民間の司法書士等については,過去5年に1名が採用されただけである。このことからすれば,元検事及び元判事については,応募すれば必ず公証人にならせることとして実質的な「天下り」をさせていることが明らかではないか,と問われた場合」の答えとして以下の記載があります。

〔公証人の任命資格及び任用方法〕

1 公証人法は,公証人の任命資格として,

① 法曹有資格者(同法13条)

② 多年法務に携わり,法曹有資格に準ずる学識経験を有する者(同法第13条の2)

を規定するところ,①の法曹有資格者が,基本的に公証人に要求される法的能力を有しているものと考えられるのに対し,②の法曹有資格に準ずる者は,法的能力が必ずしも担保されていないため,検察官・公証人特別任用等審査会による選考を経て,公証人に任命することができるとされている。

〔結論〕

1 元検事及び元判事については,基本的に公証人に要求される法的能力を有する法曹有資格者として,公募及び採用を行っているところであり,それ故,法曹有資格に準ずる公証人の場合と対比すると,応募者を採用する確率が高くなっているが,平成28年度に元検事の応募者を採用しなかった例があるなど,応募者全員を採用しているものではなく,法務当局が公証人への応募を指定・斡旋しているものではない。

2 また,その他の法務省・裁判所職員については,民間の司法書士等の応募者と同様,検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者を採用しているところであるが,実際に,応募したものの採用されなかった者も相当数いる。

3 したがって,御指摘は当たらない。

公証人の応募状況等(平成26年度から令和元年度まで)を添付しています。 pic.twitter.com/yYVNjB1OmL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 3, 2021

5 民間出身者からの応募が少ない理由

・ 平成29年4月25日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)15問の「前職が法務省や裁判所以外である者からの応募が少ないことについて,どう考えるか,法務当局の見解を問う。」の答えとして以下の記載があります。

1 公証人については,平姓14年度から任用のための公募を実施しているが,現在までのところ,いわゆる民間出身者から任命された者は,法曹有資格者に準ずる公証人について司法書士が4名(現職3名)という状況にある(注1)。

2 これは,民間出身者からの応募がそもそも極めて少ないことが主な原因であるが,この応募が極めて少ないのは,公証人には職務専念義務(兼業禁止義務)が課せられるため,弁護士など,既に職を持っている者が応募することが実際上困難であるという事情に由来するものと考えられる。

3 法務省としては,民間からの登用の推進に向けた環境づくりを進めるため,公募制度の周知(注2),実施した試験の概要の公開等の措置を行っているが,引き続き,民間からの応募についての環境整備に努めてまいりたいと考えている(注3)。

(注1)民間出身者からの応募は,平成14年度から平成28年度までのべ42名(司法書士38名,企業法務従事者等4名)である。

うち,合格者は平成16年度,平成21年度,平成23年度及び平成24年度に各1人(いずれも司法書士)である。

なお,平成16年度合格者は,本年7月に退任している。

(注2)現在は,官報掲載及び法務局の掲示板のほか,法務省のホームページにおいて掲示している。

(注3)規制改革・民間開放推進3カ年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)では,以下のとおり盛り込まれている。

「◯公証事務【平成17年度中に措置】

公証人は,公証人法(明治41年法律第53号)の規定により法務大臣から任命されるものであり,国家公務員法(昭和22年法律第120号)上の公務員ではなく,独立採算で各自がその職務を遂行している。平成14年度から公募制度が導入されているが,現在までのところ,民間出身者からの応募は少なく,その任命はされていない状況にある。

したがって,公証人については,各人の適性・能力に応じた選考を行うことはもとより,民間出身者がより応募しやすくなるよう,公募の在り方を見直し,公募制度の一般へのさらなる周知を図るとともに,実施した試験の概要を公開する等,更なる民間開放の推進に向けた環境づくりを進める。」

6 公証人ポストの事実上の任期

(1) 読売新聞HPの「公証人ポスト回すため?念書に「10年で退職」」(2019年5月25日付)には以下の記載があります。

複数の法務・検察関係者によると、法務・検察内部の慣行では、▽検事正経験者が公証人に再就職した場合、任期は最長10年か70歳まで▽地検の支部長や検察事務官ら検事正経験者以外の公証人の任期は最長8年――となっていた。

この慣行に沿い、50歳代で公証人になる検事正は、10年後に退職することが明記された念書に署名。60歳以降に公証人に就いた検事正が、70歳の誕生日までに公証人を辞めると誓約した念書を同省に提出するケースもあった。地検の支部長や検察事務官ら検事正以外の念書には、8年後の退職が明記されていたという。

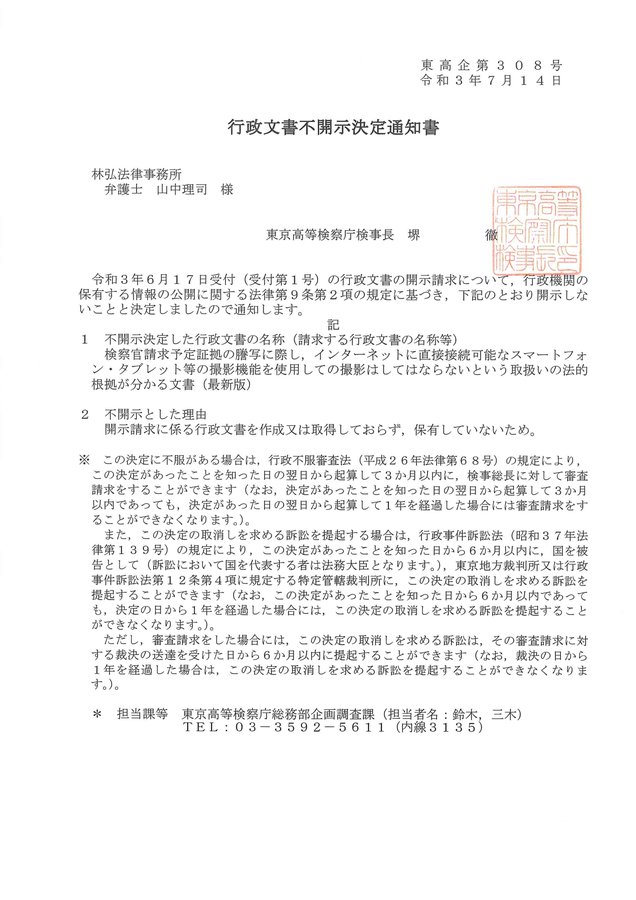

R010626 法務大臣の不開示決定通知書(検事正経験のある公証人は10年以内に退職し,それ以外の検事経験のある公証人は8年以内に退職するという慣行が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/lwIdP7wph0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2020

(2) 根拠となる文書は法務省に存在しないものの,仮に読売新聞の記事が正しいとした場合,60歳になった後に検事正を早期退職して公証人になった場合,70歳まで公証人をすることができます。

R020824 答申書(公証人が公募される前に,最高裁判所が裁判官に対して公証人ポストをあっせんする際に使用しているマニュアル(最新版))を添付しています。 pic.twitter.com/kiPJIkr4mT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2020

R020824 答申書(最高裁が法務省から受領した,公募前の公証人の空きポストが書いてある文書(最新版))を添付しています。 pic.twitter.com/469YlSX6jF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2020

R020824 答申書(定年前に裁判官を退官した者のうち,公証人に任命されたものが何人いるかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/YkY0FaSDbz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2020

7 公証人の手数料収入

(1) 平成29年4月25日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)10問の「公証人の手数料収入は全国平均でどの程度か,また,都市部においてはどの程度か,法務当局に問う。」の答えとして以下の記載があります。

監督法務局においては,公証人の手数料収入の総額を把握することはできるが,公証人が負担している役場維持費等の必要経費を把握することができないため,正確な実収入額は不明である。

(個人の公証人の具体的な収入については,事業者の個人情報に関わるものであるため,お答えしかねるが)法務局で把握している手数料収入の総額をもとに,平成27年における公証人の手数料収入の全国平均を算出すると,月額約250万円程度である。

また,東京法務局所属公証人の手数料収入の平均は,月額約320万円程度であり,大阪法務局所属公証人の手数料収入の平均は,月額約340万円程度である。

公証人はこの中から役場維持経費(役場の賃料,執務洋設備の購入・維持費,書紀・事務補助者等の人件費等)を支払っている(注)。

(注)事務経費の割合は,役場により異なるが,およそ3割ないし7割であると聞いている。

(2) 平成29年4月25日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)19問の「政令に定める手数料の算定根拠は何か。また,どのような場合に手数料が変更されるのか。」の答えとして以下の記載があります。

[算定根拠]

公証人の手数料については,公証人が国から給与を受けるものではなく,嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることも踏まえつつ,事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として,物価の状況や一般公務員の給与事情等を考慮して,政令(公証人手数料令(平成5年政令第224号))で定めている(注)。

[手数料が変更される場合]

公証人の手数料の見直しが必要となる場合には,法改正により事務の内容に変更が生じた場合のほか,物価や一般公務員の給与事情に大きな変動が生じた場合などが考えられる。

(注)公証手数料は,国の手数料一般と異なり,国の歳入とならず,これにより公証人が公証役場を運営するという特殊性があるため,経費積算方式による手数料算出は行っていない。

現行の公証人手数料令は,平成5年に全面的に見直しを行ったものであるが,その後も消費者物価指数や一般国家公務員の給与指数の動向を踏まえた見直しの要否について,毎年,検討しているところである。

(3) ヤフーニュースの「裁判官の生涯年収と天下り先、一般国民が知らないその「驚くべき実態」」には以下の記載があります。

公証人になった先輩に、「生活はいかがですか?」と尋ねて、「瀬木さん。公証人は、裁判官と違っていいですよお。仕事は楽だし、同僚や職員たちと一緒においしいものを食べたり、旅行に行ったりできるし、遺言公正証書を作るときには、依頼者の喜ぶ顔も見られるしね」と答えられたことも複数回ある。

その話しぶりからは、「公証人になってようやく普通の人間としての楽しみを味わえるようになった」という印象を受けた。

8 収支合同の公証役場

・ 37期の小川秀樹法務省民事局長は,平成29年5月23日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

① 御指摘いただきましたように、公証人が複数人いる合同役場、ほとんどということはございませんで、地方には一人の公証役場も多数ございますが、公証人が複数人いる合同役場におきましては、一般に収支の平準化が行われているものと承知しております。

② これ(山中注:収支の平準化の方法)は公証人法施行規則に規定がございまして、同規則の五十四条でございますが、二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るために必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができるとされており、その収支の平準化は、この規定に従いまして公証人が複数人いる合同役場における制度として行われております。

収支の平準化は、各合同役場において規約を定めて行っておりまして、具体的な取決めの内容は各合同役場において様々なものがあるというふうに承知しております。

9 関連記事その他

(1) 公正証書の原本の保存期間は20年ですが(公証人法施行規則27条1項1号),遺言公正証書の場合,公証人法施行規則27条3項の「特別の事由」があるということで,いわば半永久的に保存している公証役場もあります(日本公証人連合会HPの「Q10.公正証書遺言は、どのくらいの期間、保管されるのですか。」参照)。

(2) 二弁フロンティア2021年3月号に「公証役場の利活用~日本公証人連合会会長インタビュー」が載っています。

(3) 日本公証人連合会HPの例えば,以下の記事が参考になります。

・ 公証役場一覧

・ 定款等記載例

(4) 令和4年4月1日,全国の公証役場においてクレジットカード決済が開始しました(日本公証人連合会HPの「クレジットカード決済の開始について」参照)。

(5)ア 以下の資料を掲載しています。

・ 法曹有資格公証人選考等要領(平成15年3月12日付の法務省大臣官房人事課長の文書)

・ 公証人の被選考資格に関する公証人分科会議決(平成14年7月29日付)

・ 公証人の選考に関する公証人分科会細則(平成14年7月29日付)

イ 以下の記事も参照してください。

・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

・ 公正証書遺言の口授

・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報

・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)

・ 法務省作成の検事期別名簿

検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況

目次

1 記録閲覧等の概況及び不服申立事件等について

2 暦年ごとの記録閲覧等の概況の推移

3 平成12年から平成14年までの保管記録(交通事故に限らない。)の閲覧請求における閲覧目的

4 関連記事

1 記録閲覧等の概況及び不服申立事件等について

(1)ア 法務省刑事局総務課が作成した,「記録閲覧等の概況及び不服申立事件等について」を掲載しています。

① 平成23年分(平成25年 3月の検察月報の記事)

② 平成24年分(平成25年12月の検察月報の記事)

③ 平成25年分(平成26年12月の検察月報の記事)

④ 平成26年分(平成27年11月の検察月報の記事)

⑤ 平成27年分(平成28年11月の検察月報の記事)

イ 平成30年1月24日付の法務省の意思確認文書によれば,平成28年分は作成されませんでした。

(2)ア 検察月報の記事中における保管記録に以下の①及び②の記録が含まれることは間違いありませんが,不起訴記録が含まれているかどうかはよく分かりません。

① 刑事確定訴訟記録

確定記録のうち,公判提出記録のことです(刑事確定訴訟記録法4条1項本文参照)。

② 裁判所不提出記録

確定記録のうち,公判不提出記録のことです(刑事確定訴訟記録法4条3項参照)。

イ 刑事確定訴訟記録法の「保管記録」に不起訴記録は含まれません(刑事確定訴訟記録法2条1項及び2項参照)。

(3) 記録事務規程1条は,以下のとおり定めています。

この規程は,刑事確定訴訟記録,裁判所不提出記録,不起訴記録,費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録の管理に関する事務の取扱手続を規定し,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もってその事務の適正な運用を図ることを目的とする。

2 暦年ごとの記録閲覧等の概況の推移

・ 暦年ごとの記録閲覧等の概況の推移は以下のとおりです。「⑦ 被害者又はその親族又はその代理人たる弁護士に係る不起訴記録の閲覧(謄写)状況」が交通事故訴訟の増加に直結しているのかもしれません(「地裁の各種事件数」参照)。

① 保管記録等の閲覧状況(交通事故に限らない。)(1表)

23年:2万1640件の閲覧請求

→ 許可が2万1573件,一部不許可が35件,不許可が32件

24年:2万3019件の閲覧請求

→ 許可が2万2925件,一部不許可が45件,不許可が49件

25年:2万2200件の閲覧請求

→ 許可が2万2116件,一部不許可が60件,不許可が24件

26年:2万3189件の閲覧請求

→ 許可が2万3076件,一部不許可が97件,不許可が16件

27年:2万2856件の閲覧請求

→ 許可が2万2666件,一部不許可が165件,不許可が25件

② 保管記録等の謄写状況(交通事故に限らない。)(1表)

23年:2万203件の謄写請求

→ 許可が2万152件,一部不許可が29件,不許可が22件

24年:2万1107件の謄写請求

→ 許可が2万101件,一部不許可が39件,不許可が37件

25年:2万838件の謄写請求

→ 許可が2万746件,一部不許可が47件,不許可が45件

26年:2万1846件の謄写請求

→ 許可が2万1772件,一部不許可が46件,不許可が28件

27年:2万1873件の謄写請求

→ 許可が2万1718件,一部不許可が59件,不許可が33件

③ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,確定記録の文書送付嘱託の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(3表及び4表)(「文書送付嘱託」参照)

21年:610件の受理(全体で1058件の受理)

22年:579件の受理(全体で1072件の受理)

23年:540件の受理(全体で1037件の受理)

→ 全て送付が369件,一部送付が141件,全く応じないが30件

24年:543件の受理(全体で970件の受理)

→ 全て送付が369件,一部送付が138件,全く応じないが36件

25年:510件の受理(全体で907件の受理)

→ 全て送付が372件,一部送付が107件,全く応じないが31件

26年:469件の受理(全体で759件の受理)

→ 全て許可が336件,一部送付が101件,全く応じないが32件

27年:451件の受理(全体で760件の受理)

→ 全て送付が324件,一部送付が94件,全く応じないが33件

④ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,不起訴記録の文書送付嘱託の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(6表及び7表)(「文書送付嘱託」参照)

21年:1573件の受理(全体で1573件の受理)

22年:1592件の受理(全体で1592件の受理)

23年:1551件の受理(全体で1551件の受理)

→ 全て送付が549件,一部送付が884件,全く応じないが118件

24年:1626件の受理(全体で1809件の受理)

→ 全て送付が571件,一部送付が925件,全く応じないが130件

25年:1564件の受理(全体で1783件の受理)

→ 全て送付が538件,一部送付が909件,全く応じないが117件

26年:1537件の受理(全体で1777件の受理)

→ 全て送付が650件,一部送付が760件,全く応じないが127件

27年:1716件の受理(全体で1935件の受理)

→ 全て送付が635件,一部送付が959件,全く応じないが122件

⑤ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,確定記録の弁護士会照会による閲覧(謄写)の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(10表の上段)

23年:481件の受理(全体で513件の受理)

→ 全て許可が307件,一部許可が19件,全く応じないが155件

24年:555件の受理(全体で606件の受理)

→ 全て許可が411件,一部許可が5件,全く応じないが139件

25年:547件の受理(全体で593件の受理)

→ 全て許可が343件,一部不許可が11件,全く応じないが193件

26年:469件の受理(全体で533件の受理)

→ 全て許可が321件,一部不許可が8件,全く応じないが140件

27年:579件の受理(全体で635件の受理)

→ 全て許可が385件,一部許可が33件,全く応じないが161件

⑥ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,不起訴記録の弁護士会照会による閲覧(謄写)の受理件数及び処理区分別件数(カッコ内は全体の受理件数)(10表の下段)

23年:2万3791件の受理(全体で2万4641件の受理)

→ 全て許可が2万631件,一部許可が2811件,全く応じないが349件

24年:2万5687件の受理(全体で2万6639件の受理)

→ 全て許可が2万3277件,一部許可が2145件,全く応じないが265件

25年:2万5801件の受理(全体で2万6635件の受理)

→ 全て許可が2万2726件,一部許可が2512件,全く応じないが563件

26年:2万7315件の受理(全体で2万8203件の受理)

→ 全て許可が2万4413件,一部許可が2650件,全く応じないが252件

27年:2万4912件の受理(全体で2万5826件の受理)

→ 全て許可が2万1828件,一部許可が2854件,全く応じないが230件

⑦ 自動車による過失運転致死傷罪に関する,被害者又はその親族又はその代理人たる弁護士に係る不起訴記録の閲覧(謄写)状況(カッコ内は全体の受理件数)(12表及び13表)

21年:5336件の受理(全体で5497件の受理)

22年:4833件の受理(全体で5027件の受理)

23年:5671件の受理(全体で5935件の受理)

→ 全て許可が5395件,一部許可が272件,全く応じないが4件

24年:6718件の受理(全体で7068件の受理)

→ 全て許可が6180件,一部許可が532件,全く応じないが6件

25年:7345件の受理(全体で7701件の受理)

→ 全て許可が6711件,一部許可が628件,全く応じないが6件

26年:8853件の受理(全体で9380件の受理)

→ 全て許可が8644件,一部許可が207件,全く応じないが2件

27年:1万498件の受理(全体で1万1042件の受理)

→ 全て許可が1万226件,一部許可が258件,全く応じないが14件

3 平成12年から平成14年までの保管記録(交通事故に限らない。)の閲覧請求における閲覧目的

・ 総務省HPの「対象文書等(訴訟に関する書類)」によれば,平成12年から平成14年までの保管記録(交通事故に限らない。)の閲覧請求における閲覧目的は以下のとおりです。

① 平成12年の閲覧目的(合計1万7283件)

関連刑事事件のため:199件

関連民事事件のため:6525件

自動車保険料率算定のため:8814件

再審請求準備のため:59件

訴訟関係人(本人)が自己の記録を見るため:326件

学術研究のため:33件

マスコミ,文筆家の文筆資料とするため:78件

その他:1249件

② 平成13年の閲覧目的(合計1万7862件)

関連刑事事件のため:403件

関連民事事件のため:7206件

自動車保険料率算定のため:8889件

再審請求準備のため:51件

訴訟関係人(本人)が自己の記録を見るため:224件

学術研究のため:37件

マスコミ,文筆家の文筆資料とするため:92件

その他:960件

③ 平成14年の閲覧目的(合計2万158件)

関連刑事事件のため:266件

関連民事事件のため:7697件

自動車保険料率算定のため:1万631件

再審請求準備のため:73件

訴訟関係人(本人)が自己の記録を見るため:344件

学術研究のため:85件

マスコミ,文筆家の文筆資料とするため:98件

その他:964件

4 関連記事

・ 検番等の入手方法等

・ 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 不起訴事件記録の開示範囲の拡大

・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

・ 刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

不起訴事件記録の開示範囲の拡大

目次

1 不起訴事件記録は原則として開示されないこと

2 通達に基づく,不起訴事件記録の開示範囲の拡大

3 実況見分調書に対する文書送付嘱託を実施した場合における検察庁の対応

4 平成9年当時の,検察庁の被害者対応

5 関連記事その他

1 不起訴事件記録は原則として開示されないこと

(1) 刑事訴訟に関する書類は,公判の開廷前(=通常,第1回の公判期日前)は,原則として非公開とされています(刑事訴訟法47条本文)。

そのため,不起訴事件記録(=①不起訴処分となった後の不起訴記録及び②公訴提起後第1回公判期日前の記録並びに③公判不提出記録)の閲覧・謄写は原則として認められません。

(2) 刑事訴訟法47条本文が「訴訟に関する書類」を公にすることを原則として禁止しているのは,それが公にされることにより,被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーが侵害されたり,公序良俗が害されることになったり,又は捜査,刑事裁判が不当な影響を受けたりするなどの弊害が発生するのを防止することを目的としています(最高裁平成16年5月25日決定)。

(3) 刑訴法47条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は,当該「訴訟に関する書類」が原則として公開禁止とされていることを前提として,これを公にする目的,必要性の有無,程度,公にすることによる被告人,被疑者及び関係者の名誉,プライバシーの侵害,捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり,当該「訴訟に関する書類」を保管する者(検察庁の保管検察官のことです。)の合理的な裁量にゆだねられています(最高裁平成19年12月12日決定,及び最高裁平成31年1月22日決定)。

2 通達に基づく,不起訴事件記録の開示範囲の拡大

(1) 被害者等に対する不起訴事件記録の開示について(平成12年2月4日付法務省刑事局長通知(法務省刑総第128号))(「検察における被害者保護への取組みについて」に中身が書いてあります。)

ア(ア) 本通知発出前は,「検察庁においては,従来から交通事故に関する実況見分調書等の証拠につき,当該事件に関連する民事訴訟の係属している裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会に応じてきたところである」という取扱いでした。

つまり,交通事故事件の実況見分調書等に限り,裁判所からの文書送付嘱託又は弁護士会照会を通じて入手できるに過ぎませんでした。

(イ) 本通知発出前に交通事故の刑事記録を閲覧しようとした際の体験談につき,外部HPの「-「調書」が見たいという人のために-」が参考になります。

イ 本通知により,以下の取扱いとなりました。

(ア) 被害者等に対する不起訴記録開示の新たな方針

① 開示対象となる事件の範囲を,交通事故に係るもの以外の事件に拡大する。

② 開示対象となる記録の範囲を,写真撮影報告書,検視調書等の客観的証拠で,かつ,代替性がないと認められるものに拡大する。

③ 被害者又はその親族からの請求又はその代理人たる弁護士からの請求についても開示に応じる。

(イ) 閲覧又は謄写の請求者等

① 被害者又はその親族からの請求又はその代理人たる弁護士からの請求若しくは弁護士法に基づく照会(ただし,当該事件が単なる民事紛争に係るものであって,刑事事件の実質を有しないと認められる場合等を除く。)

② 裁判所からの文書送付嘱託

③ 自動車保険料率算定会及び財団法人交通事故紛争処理センターからの照会

④ ①ないし③以外の場合における記録の開示の当否については,従前どおりの取扱いである。ただし,過失相殺事由の有無等を把握するため,加害者側が記録の閲覧又は謄写を求めるような場合には,正当に被害回復が行われることに資する場合も少なくないので,相当と認められるときは,請求に応じる。

(2) 民事裁判所からの不起訴事件記録の文書送付嘱託等について(平成16年5月31日付け法務省刑事局長通知(法務省刑総第627号))

ア 公判不提出記録に対する文書提出命令に関する最高裁平成16年5月25日決定を受けたものです。

イ 開示する条件自体は,平成20年11月19日付の法務省刑事局長通知と同じであると思われます。

(3) 被害者等に対する不起訴事件記録の開示について(平成20年11月19日付の法務省刑事局長通知(法務省刑総第1595号))

ア 平成20年12月1日以降,被害者参加対象事件である交通事故の被害者は,「事件の内容を知ること」等を目的とするときであっても,実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠について閲覧・謄写することができるようになりました(法務省HPの「不起訴事件記録の開示について」参照)。

イ 平成20年11月19日付の法務省刑事局長通知に基づき,現在,不起訴事件記録の開示が実施されています。

3 実況見分調書に対する文書送付嘱託を実施した場合における検察庁の対応

・ 私の経験では,以下のような文面と一緒に実況見分調書のコピーを送付してきます。

嘱託事項について(回答)

平成○○年○月○日付け書面にて送付方嘱託のあった被疑者○○○○及び○○○○に対する過失運転致傷事件(不起訴)記録は,刑事訴訟法第47条の公判の開廷前の訴訟に関する書類に該当し,原則非公開ですが,裁判所から送付嘱託があった場合,実況見分調書等客観的なものについては,嘱託に応じる取扱いとなっていますので,貴所より嘱託の下記書面を送付します(返却不要)。

なお,郵便切手○○○○円は返戻いたします。

記

平成○○年○月○日付け実況見分調書(写し) 1通

4 平成9年当時の,検察庁の被害者対応等

(1)ア 平成24年度初任行政研修「事務次官講話」の「明日の行政を担う皆さんへ」と題する講演(平成24年5月15日実施)において,西川克行法務事務次官は以下の発言をしています(リンク先のPDF7頁及び8頁)。

こういう状況(山中注:被害者は捜査公判を通じて何らかの権限が与えられるということはほとんどなく,それから情報もほとんど与えられないという状況)について一番初めに問題になったのは、平成九年だったと思いますけれども、片山君という小さな男の子がトラックの後輪にひかれて亡くなったという交通事故でした。難しい事件だったと思いますが、東京地検が、要は過失を問うことができないということで不起訴にしたわけです。

当時、行政の国民に対する説明という点でも問題があったのは、被害者もしくは被害者の遺族から、あの事件はどうなりましたかという問い合わせが来ると、検察は「不起訴」としか答えていませんでした。次に、どうして不起訴になったのですかという理由を聞かれます。それに対しては、法学部の方は分かっていると思いますけれども、裁定主文しか答えませんでした。例えば、嫌疑がなかった場合は「嫌疑なし」と、これしか答えない。嫌疑不十分ということであれば「嫌疑不十分」と、この五文字しか答えない。このような時代が相当続いていました。

この片山君の事件のときに、これでは余りにも不親切ではないか、罪を犯した被告人は、裁判において判決を受け、なぜこういう経緯になったのかという理由を聴くことができる。ところが、被害者のほうは何もすることができないではないか、こういう不満が非常に強くなったということです。この被害者への通知についてはもうすでに相当改善されていて、希望する被害者の方には事件の処理の結果を教えますし、不起訴になったときには、その理由も教えるということになっています。

(中略)

特にこの被害者について刑事司法のほうで反省しなければならないのは、被害者というのは突然現れたわけではなく、いつの時代でも常に手続の側にいた、被害者というのは、加害者を除けば事件の最大の当事者で、かつ利害関係人ということです。ただ、その当事者の側の声は大きくなかったか、もし大きかったとしても、刑事司法の側がそれを真剣に聴かなかった時代が長く続いたということになると思います。

イ 「片山君の事件」というのは,平成9年11月28日朝,東京都世田谷区で青信号で横断中だった小学2年生の片山隼(当時8歳)が渋滞で停車中のダンプカーにひかれて死亡したという事件のことです(Wikipediaの「隼ちゃん事件」参照)。

(2) 横浜弁護士会新聞2001年9月号の「横浜地方検察庁 三谷紘検事正に聞く」には,「検察の仕事は、昔から「被害者とともに泣く検察」ということが言われていますが、今の検事にはその原点に戻り、実践して貰いたいと思います。」と書いてあります。

5 関連記事その他

(1)ア 調査嘱託によって得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには,裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り,当事者の援用を要しない(最高裁昭和45年3月26日判決)のに対し,文書送付嘱託で得られた文書については当事者が書証として提出しない限り証拠となりません。

イ 実務上,調査嘱託の結果を書証として提出させる取扱いもあります(新民事訴訟法における書記官事務の研究(Ⅰ)60頁)。

ウ 東京高裁令和2年2月21日決定(判例時報2480号7頁以下)は,民訴法226条(送付嘱託)により文書を提出する際に,目的外使用はしないという趣旨の誓約書又は同意書を徴求することは,法令の規定よりも加重な義務を課すものであって,望ましい運用ではないことを付言しています。

(2) 千葉県弁護士会が編集した慰謝料算定の実務(第2版)の「第16章 刑事事件(犯罪被害者)」を見れば,性犯罪,傷害・暴行,殺人・傷害致死に関する慰謝料の相場が分かります。

(3) 以下の記事も参照してください。

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

・ 検番等の入手方法等

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録

○「被害者等に対する不起訴事件記録の開示について」(平成20年11月19日付の法務省刑事局長依命通達)によれば,被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において,閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録は,以下のとおりです(意味の同一性を失わない限度で,閲覧・謄写を請求する側の表現に変えています。)。

○通達原文では,供述調書等につき,代替性がない場合,例外的に閲覧が認められ,供述者が死亡する「など」代替性がない場合,例外的に謄写が認められると書いてあります。

そのため,例えば,供述者は生存しているが,その連絡先が不明である場合,供述調書の閲覧は認められるが,供述調書の謄写は認められないのかもしれません。

1 客観的証拠の閲覧

被害者参加対象事件の被害者等については,「事件の内容を知ること」等を目的とする場合であっても閲覧が可能ですから,原則として,代替性の有無にかかわらず,相当でないと認められる場合を除き,閲覧が認められます。

具体的な証拠の取扱いについては,以下のとおりです。

(1) 実況見分調書,検証調書及びこれらに関する写真撮影報告書等については,原則として,閲覧が認められます。

ただし,立会人の特定に関する記載や立会人が写っている写真等は,立会人のプライバシーにかかわるものであり,これが公になることにより第三者の協力が得られないこととなるおそれがあることなどから,マスキング等の措置がなされることがあります。

その他,例えば,犯罪に関する痕跡のない部屋の見取図や写真についても,関係者のプライバシーという観点から,マスキング等の措置がなされることがあります。

また,立会人の指示説明部分については,供述調書に準ずるものとして取り扱われますし,犯行状況の再現等のために行われた実況見分や検証の調書等についても同様です。

(2) 死者の検視調書,死亡診断書,死体検案書,死体の鑑定書及びこれらに関する写真撮影報告書等については,当該死者の遺族又はその代理人たる弁護士からの請求である場合,原則として,閲覧が認められます。

この場合,死体の写真については,死者の名誉やプライバシーを侵害するおそれが高いことから,原則として,マスキングの措置が講じられますが,遺族及びその代理人たる弁護士からの強い要望があり,他に特段の弊害があるとは認められない場合,閲覧が認められることがあります。

その場合,事前に遺族等に対し,死体の写真が衝撃的でショックを受けるおそれがあることなどを十分説明し,状況に応じて再考を促すなど,十分な意思確認が行われます。

(3) 身体の鑑定書,身体検査調書,診断書及びこれらに関する写真撮影報告書等については,鑑定等の対象となった被害者本人若しくはその親族又はその代理人たる弁護士からの請求である場合,原則として閲覧が認められます。

(4) 精神鑑定書等については,鑑定の対象者のプライバシー性がきわめて高いことから,原則として,閲覧が認められません。

ただし,開示に伴う弊害がなく,かつ,開示を必要とする特段の事情があると認められる場合に限り,閲覧が認められます。例えば,鑑定の対象者等又はその代理人たる弁護士の有効な同意があるような場合には,鑑定人に及ぶ影響や弊害等も踏まえ,閲覧が認められることがあります。

(5) 信号機サイクル表については,原則として閲覧が認められます。

(6) 証拠物の写真撮影報告書,鑑定書等については,証拠物の性状等の客観的な事実を示すものですから,原則として,閲覧が認められます。

(7) 関係者の飲酒の有無・アルコール濃度に関する飲酒検知管,鑑定書等については,対象者が生存していても,原則として,閲覧に応じ,又はその結果の照会に対して回答してもらえます。

(8) その他の交通事故鑑定,速度違反,出火原因鑑定等の鑑定書については,原則として,閲覧が認められます。

2 供述調書等の閲覧

供述調書等については,関係者の名誉・プライバシー,今後の捜査一般の円滑な遂行を害するおそれが高いため,原則として閲覧が認められていません。

ただし,閲覧請求に係る供述調書等が代替性のないものであるときは,相当でないと認められる場合を除き,例外的に閲覧が認められることがあります。

このように,供述調書については,原則として閲覧が認められませんが,被害者等の要望に応じて,不起訴処分をする際に,検察官において,処分理由の説明の一環として,必要と認められるときは供述内容を口頭で説明するなどの配慮が行われることがあります。

3 謄写できる部分

(1) 謄写については,当該事件が被害者参加対象事件であるか否かにかかわらず,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使する場合に限り,必要性及び相当性が認められる部分について認められることになっていますところ,通常は閲覧できる範囲と謄写できる範囲は同じです。

(2) 供述調書等については,供述人が死亡するなど代替性がないと認められる場合を除き,謄写が認められません。

4 「交通事故事件の刑事記録の入手方法」も参照してください。

不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

目次

第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ

1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ

2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ

3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合

4 現場の見分状況書

第2 不起訴事件記録の入手に関する,大阪地検及び神戸地検の手続

1 大阪地検の手続

(1) 被害者代理人である弁護士の場合

(2) 加害者代理人である弁護士の場合

2 神戸地検の手続

第3 物件事故報告書の入手方法

第4 関連記事その他

第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ

1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ

① 弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づくことから,23条照会ともいいます。)等を利用して検番等を確認する(「検番等の入手方法等」参照)。

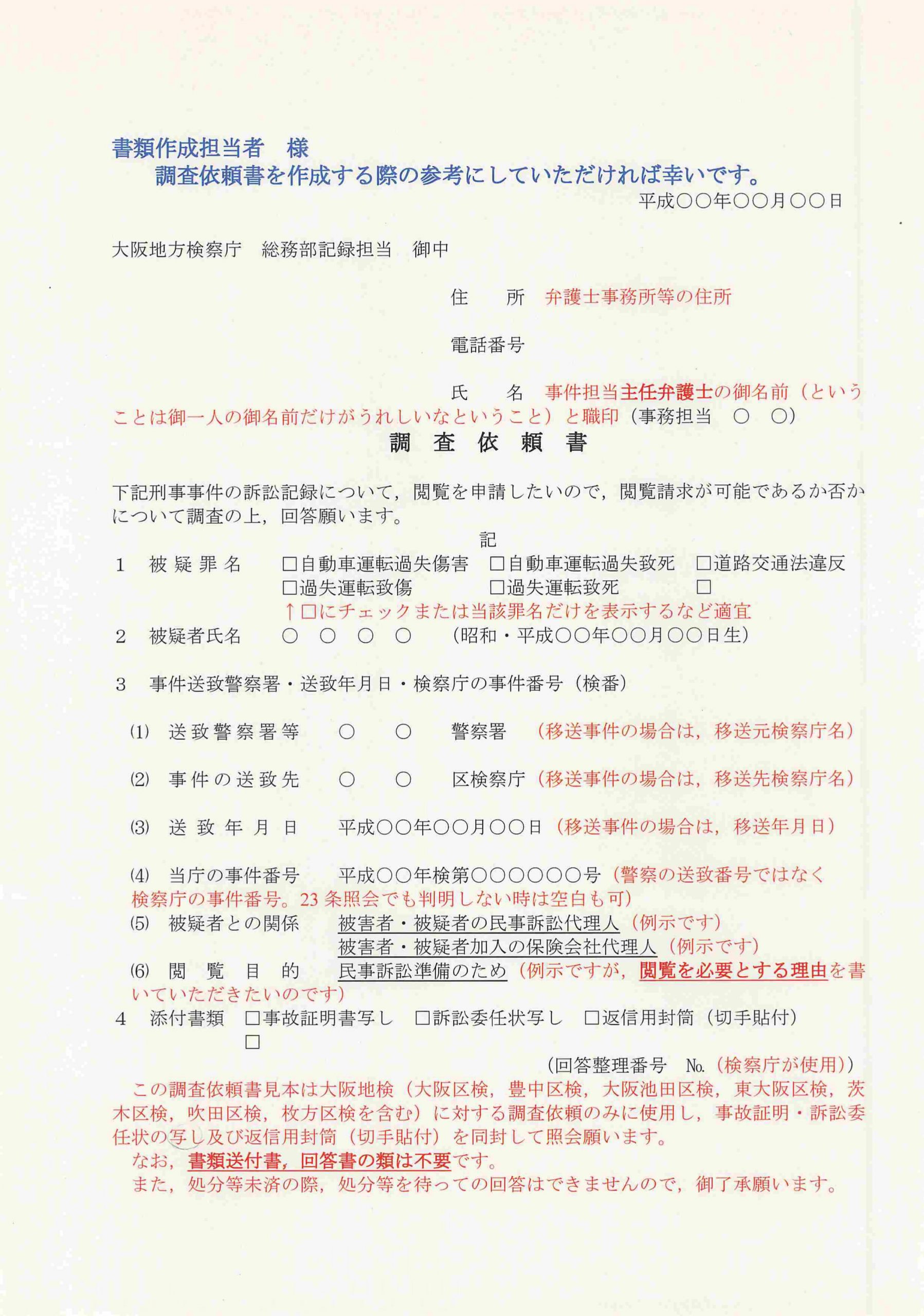

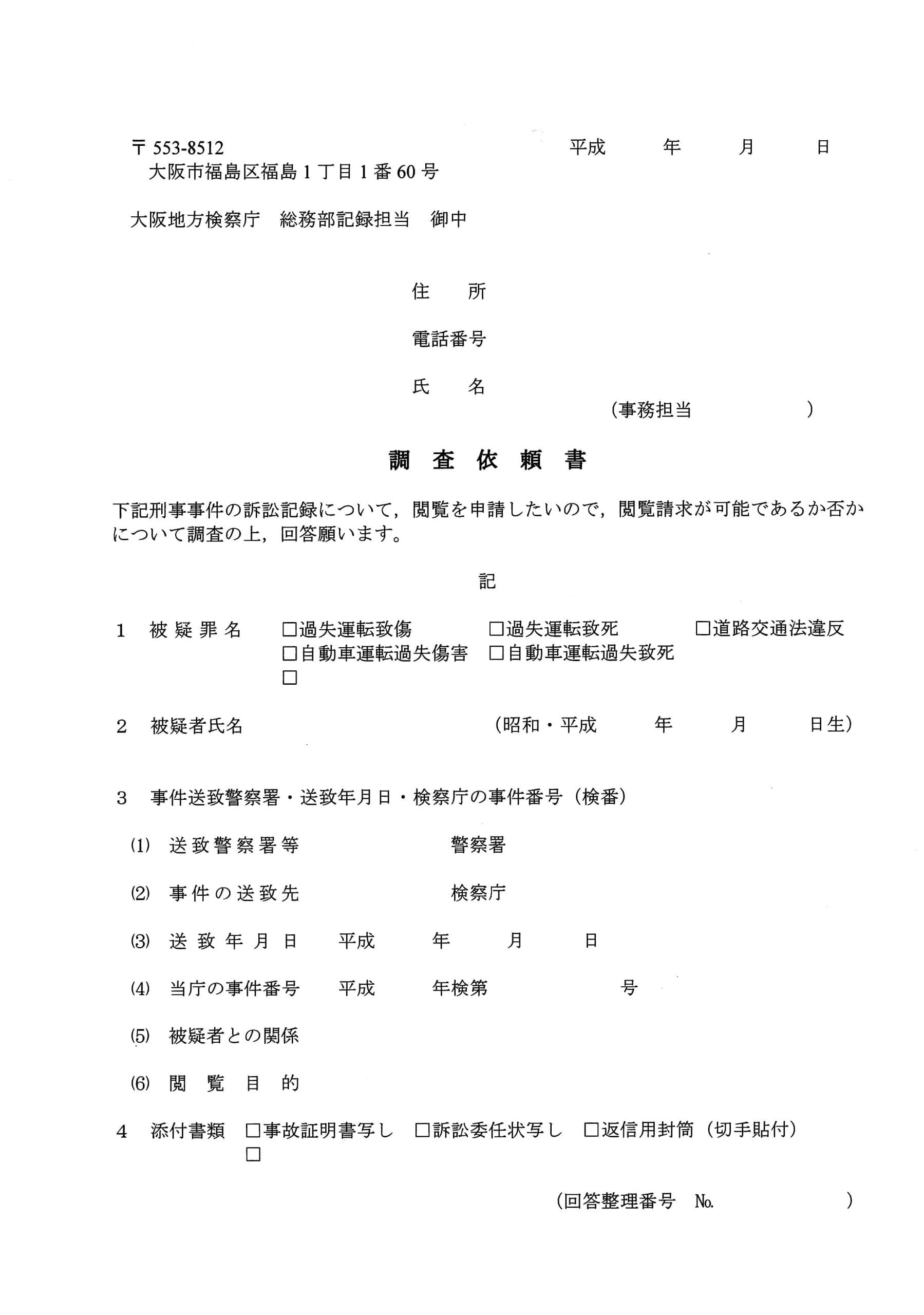

② 検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらう。

③ 不起訴となった後に不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。

2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ

① 不起訴となった後に,被疑者である加害者が自ら検察庁に請求するか,弁護士が代理人として検察庁に請求することで,不起訴処分告知書(刑訴法259条)を発行してもらうことにより検番等を確認する。

② 弁護士会照会を利用して,不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合

被疑者・被告人の氏名のほか,回答書に書いてある回答整理番号を伝えればいいです。

4 現場の見分状況書

警察に提出した診断書に書いてある加療期間が約3週間以下の交通事故の場合,以下のとおり,「現場の見分状況書」という表題で,実況見分調書が作成されます(「実況見分調書作成時の留意点」参照)。

第2 不起訴事件記録の入手に関する,大阪地検及び神戸地検の手続

1 大阪地検の手続

(1) 被害者代理人である弁護士の場合

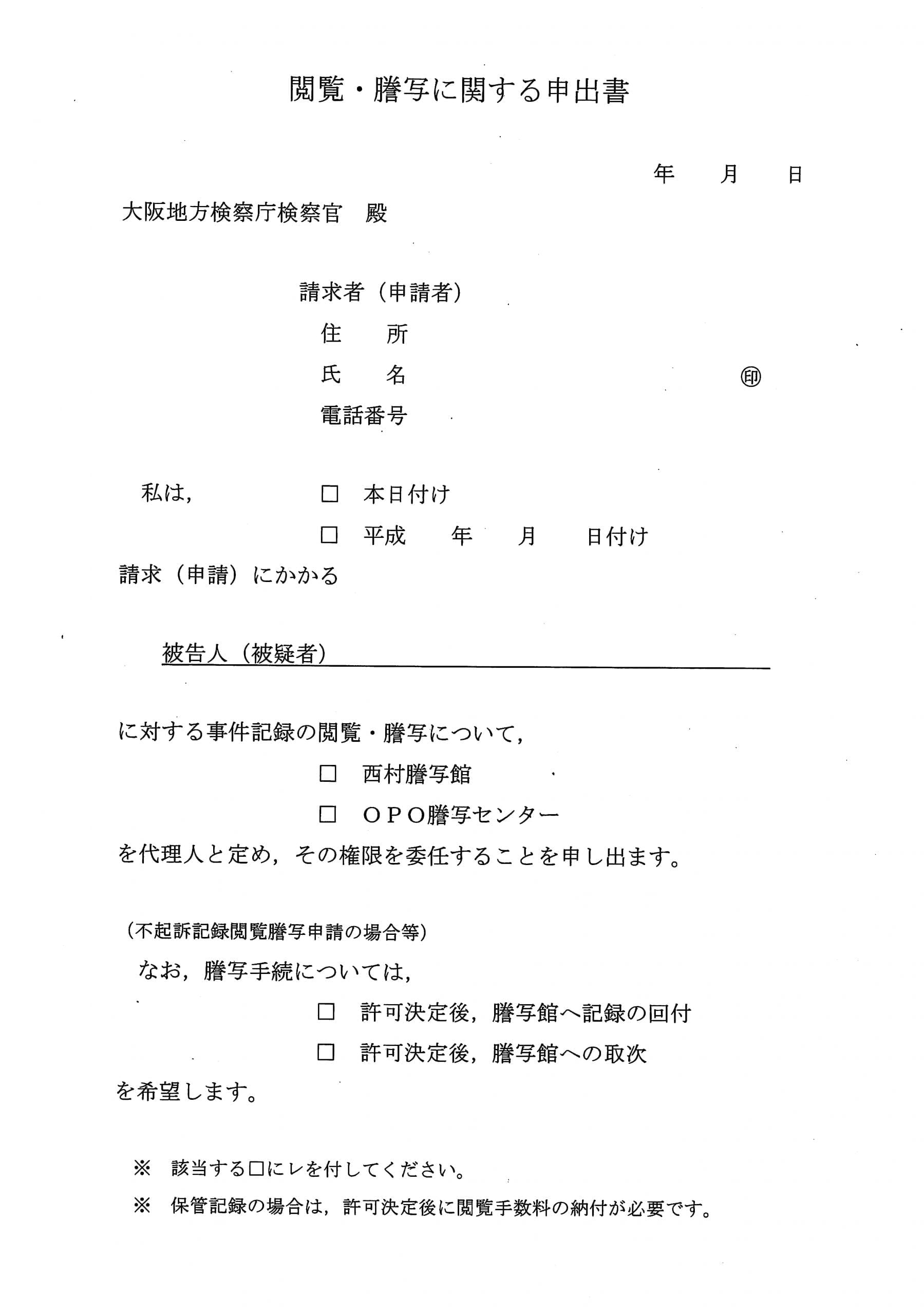

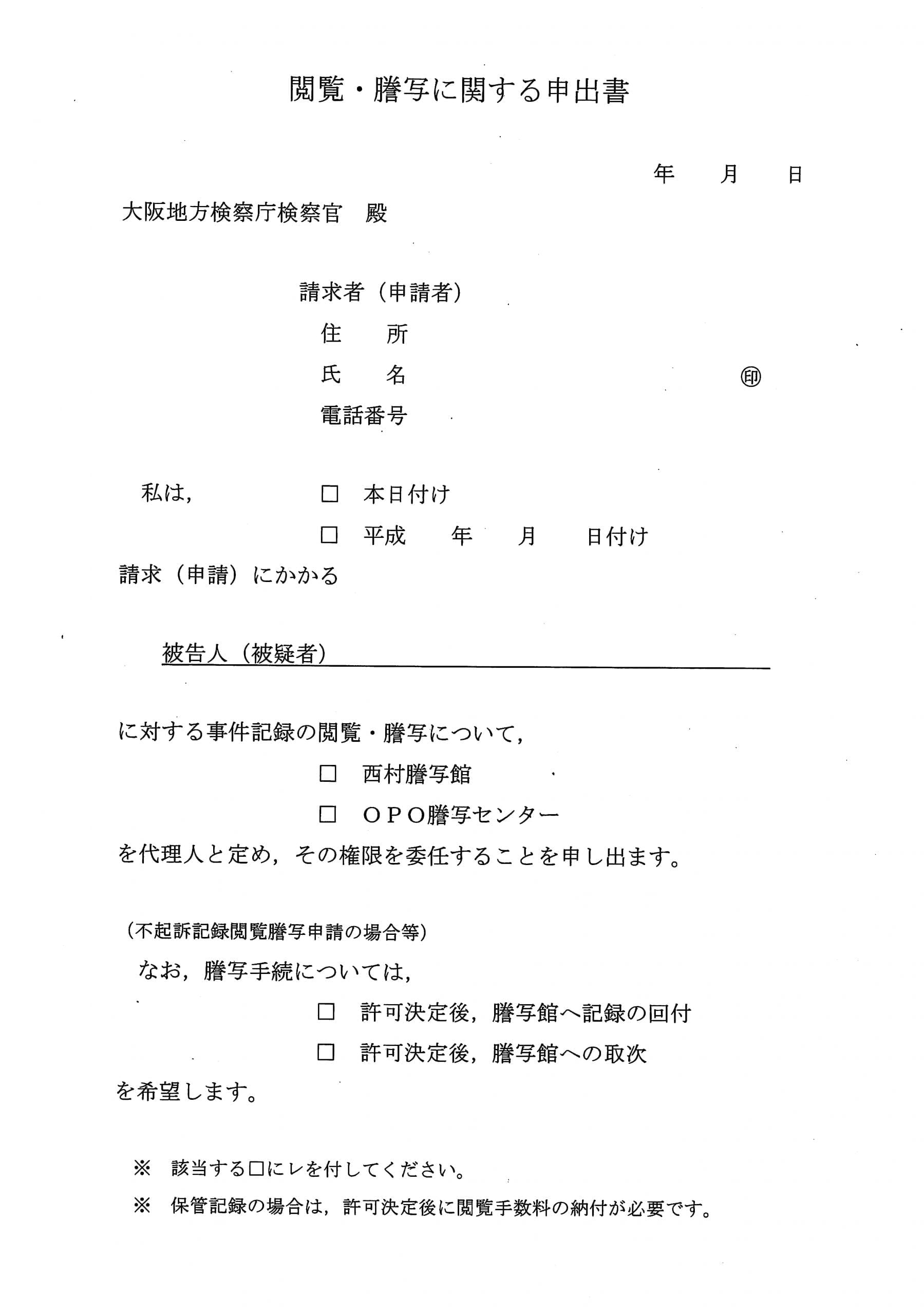

ア 被害者代理人である弁護士が大阪地検の本庁又は支部で不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする場合,以下の書類を記録係の窓口に持参して提出する必要があります(大阪地検本庁の場合,記録係の窓口(令和3年5月6日以降,午前9時から午前11時30分まで,及び午後1時から午後3時まで)は8階にあります。)。

① 不起訴記録閲覧申請書(検察庁指定の書式によるもの)

② 謄写申請書(検察庁指定の書式によるもの)

③ 民事事件の委任状のコピー

④ 交通事故証明書のコピー

⑤ 大阪地検からの回答書のコピー

・ 検番に基づき刑事事件の処分状況を問い合わせた際に返ってくる文書です。

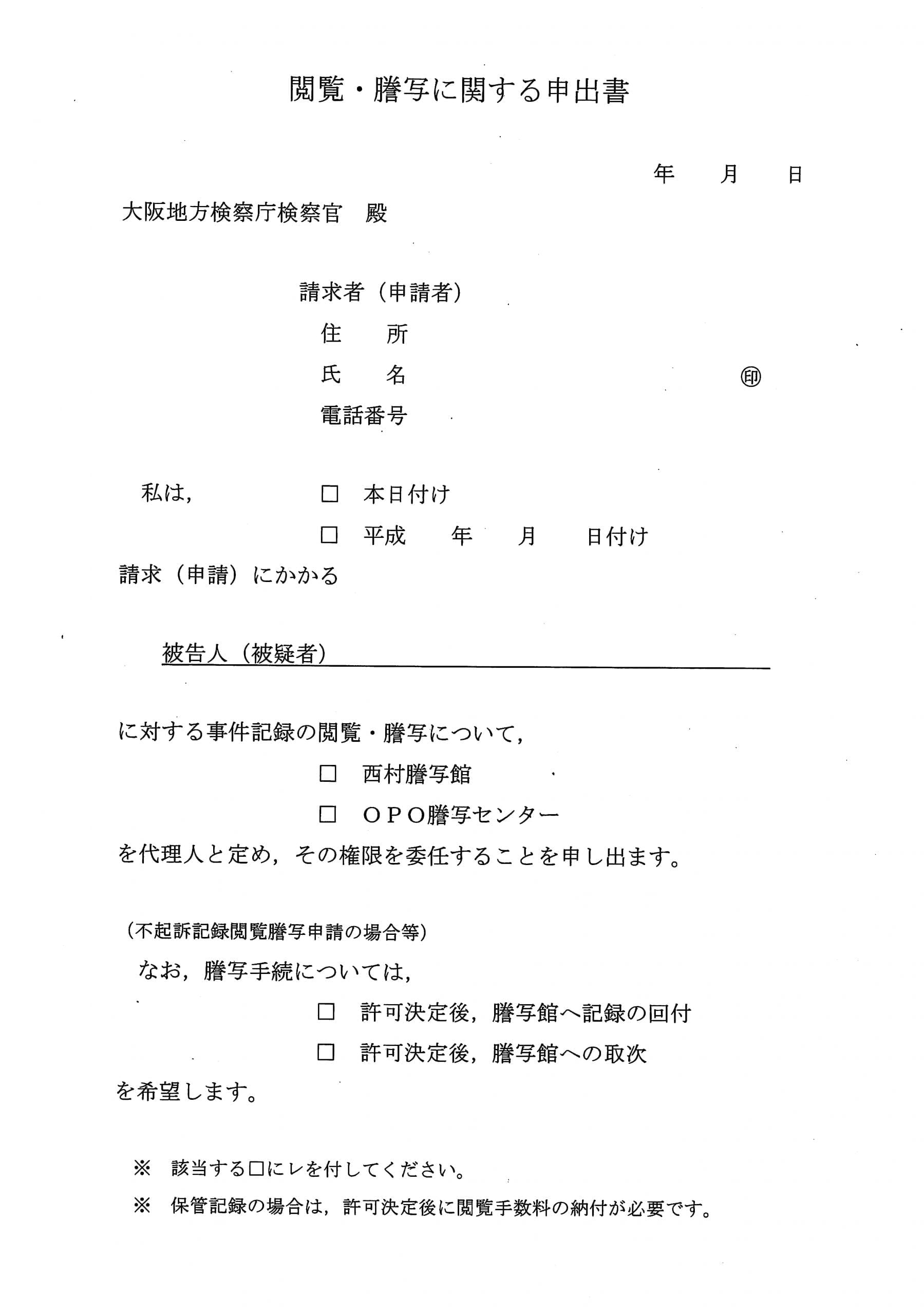

⑥ 閲覧・謄写に関する申出書(検察庁指定の書式によるもの)

・ 謄写業者としてOPO謄写センターと西村謄写館のどちらかを選択します。

・ 写真等についてカラーコピーを希望する場合,その旨を余白に記載する必要があります。

・ 堺支部,岸和田支部又は羽曳野区検の刑事記録を謄写したい場合,西村謄写館を利用する必要があります。

・ 西村謄写館を利用した場合,秋田ビル西村謄写館(大阪地裁本庁の近くにあります。),検察庁堺支部内閲覧室又は郵送により,謄写した刑事記録を受け取ることになります。

⑦ 弁護士の職印

⑧ 弁護士会発行の身分証明書

イ 窓口で閲覧・謄写申請をした際,写真撮影報告書及び信号周期表(信号サイクル表)がある場合も開示して欲しいかどうかを聞かれますから,「開示して欲しい。」と答えればいいものの,写真撮影報告書及び信号周期表(信号サイクル表)は存在するとは限らないことから,閲覧申請書にこれらの書類を記載しないで欲しいといわれます。

ただし,令和4年1月に大阪地検で閲覧・謄写申請をしたときは,「閲覧申請記載」欄に「② その他( 許可されるもの全て )」と記載すればいいといわれました。

ウ 大阪地検の本庁又は支部の窓口で閲覧・謄写申請をする場合,事前の予約は不要です。

エ 令和3年7月現在,不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をしてから2週間から3週間後に,謄写業者を通じて実況見分調書等のコピーを入手できます。

そのため,大阪地検本庁の窓口に行くのは1回だけでいいです。

オ 令和元年11月現在,羽曳野区検の不起訴事件記録の謄写申請をする場合,必要書類の郵送による謄写申請ができます。

この場合,西村謄写館を通じて刑事記録のコピーを入手することとなります。

(2) 加害者代理人である弁護士の場合

ア 加害者代理人である弁護士が大阪地検で不起訴記録としての実況見分調書の閲覧・謄写申請をする場合,弁護士会照会(持参方式)を使用する必要があります。

イ 令和2年8月現在,大阪地検岸和田支部又は岸和田区検の不起訴記録については,弁護士会照会(持参方式)及び西村謄写館宛の委任状を大阪地検岸和田支部記録担当宛に郵送することによる謄写申請ができます。

この場合,西村謄写館を通じて不起訴記録としての実況見分調書を入手することとなります。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

2 神戸地検の手続

(1) 被害者代理人である弁護士が神戸地検本庁で不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする場合,以下の書類を兵庫県弁護士協同組合謄写部(〒650-0016 神戸市中央区橘通1-4-3。電話:078-371-0548)に郵送すればいいです。

① 兵庫県弁護士協同組合宛の謄写委任状

② 民事事件の委任状のコピー

③ 交通事故証明書のコピー

④ 弁護士会照会に対する兵庫県警察署長の回答書のコピー

⑤ 神戸地検からの回答書のコピー

→ 検番に基づき刑事事件の処分状況を問い合わせた際に返ってくる文書です。

(2) 兵庫県弁護士協同組合謄写部は,実際のコピー作業は神戸地裁1階の謄写館室で行っていますものの,住所は兵庫県弁護士会と同じです。

(3) 神戸地検本庁で不起訴事件記録の閲覧をする場合,神戸地検4階の記録係が窓口になります。

第3 物件事故報告書の入手方法

1 物損事故の場合,実況見分調書ではなく,より簡略な物件事故報告書だけが作成されている場合があります。

2 物件事故報告書を取得するためには,交通事故証明書に記載されている担当の警察署に対する弁護士会照会を利用する必要があります。

この場合,「申出の理由」として,「申出弁護士は,別紙交通事故証明書記載の交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)について,依頼者より損害賠償請求事件の依頼を受けており,事故態様を明らかにするため,本照会に及んだ次第です。」と記載します。

また,「照会事項」として,「本件交通事故に関し,事故発生現場の形状,衝突地点,衝突時及び衝突前後の双方の車両の位置関係並びに双方の車両の衝突箇所及び損傷箇所をご回答ください。回答に代えて,本件交通事故の現場状況図の写し及び物件事故報告書の写しをご送付いただければ幸いです。」と記載します。

第4 関連記事その他

1 不起訴事件記録の入手方法自体は起訴事件の刑事記録を入手する場合とほとんど同じであって,異なる点としては,①検察庁に提出する書類の書式が異なること,及び②150円の収入印紙が不要になることぐらいです。

警察提出の診断書に書いてある加療期間が3週間以下の人身事故の場合,検番に基づく問い合わせをした後,検察庁から刑事事件の処分状況を知らされた時点で,加害者について罰金等の有罪判決を受けたか,又は不起訴となったのかが分かることが多いです。

2(1) 不起訴事件記録としてほぼ常に存在する実況見分調書は,事故直後に警察が当事者双方の言い分を聞いて作成することから,事故態様を判断する上で最有力の証拠となります。

(2) 実況見分調書のうち,写真が添付されている部分については,カラー印刷のコピーを取り寄せるべきです。

3(1) 不起訴事件記録の閲覧は,刑事確定訴訟記録法4条3項に基づき認められているものです。

(2) 確定記録であると,不起訴事件記録であるとを問わず,刑事記録の謄写(=コピーの取り寄せ)は,記録事務規程17条に基づき,保管検察官の裁量により認められているに過ぎません。

4(1) 被害者が告訴までしていた場合,被害者又はその代理人弁護士が検察庁に処分内容を問い合わせれば,不起訴裁定の主文(例えば,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」又は「起訴猶予」のいずれに該当するか。)を回答してもらえます(刑事訴訟法261条)。

(2) 加害者又はその代理人弁護士が検察庁に処分内容を問い合わせたとしても,不起訴裁定の主文(例えば,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」又は「起訴猶予」のいずれに該当するか。)を回答してもらうことはできません。

5 刑事訴訟法53条の2の各項に規定する「訴訟に関する書類」とは,書類の性質・内容の如何を問わず,被疑事件・被告事件に関して作成された書類をいい,検察庁の保管する書類に限らず,同庁から謄写を受けるなどして他の行政機関が保管しているものも,刑事事件記録を構成するという文書本来の性質に変化があるものではなく,これに含まれると解されています(令和2年度(行個)答申第49号(令和2年7月14日答申))。

6 以下の文書を掲載しています。

・ 令和元年12月24日付の情報公開・個人情報保護審査会の答申書(大阪地検本庁において刑事記録の閲覧謄写申請手続に関して特定の運用をしていることが分かる文書)

・ 大阪地検記録係の引継票

7 以下の記事も参照してください。

・ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 西村謄写館及びOPO謄写センター

・ 実況見分調書等の刑事記録の保管期間

→ 過失運転致死傷罪の場合,法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですから,不起訴事件記録の保存期間は5年です。

・ 実況見分調書作成時の留意点

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

保管記録等取扱要領について(平成25年3月26日付の大阪高検検事長の通達)別表第2→中身は,記録事務規程25条と同じです。

加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

目次

第1 刑事記録の入手方法

1 総論

2 大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合の取扱い

3 裁判書の謄本又は抄本の交付請求

第2 刑事記録の閲覧・謄写に関する法律の定め

1 総論

2 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者の閲覧

3 第三者の閲覧

4 閲覧を拒否された場合の手続

5 保管検察官の謄写拒否は争えないこと

第3 確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写に関する大阪地検の説明内容

第4 検察庁における刑事記録の謄写に関する国会答弁

第5 刑事記録の公開の趣旨

第6 閲覧した刑事記録に基づくネット記事

第7 関連記事その他

第1 刑事記録の入手方法

1 総論

(1) 被害者代理人である弁護士が大阪地検で起訴事件の刑事記録を入手する場合,①検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番,送致年月日等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらい,②罰金等の有罪判決が確定した後に保管記録の閲覧・謄写申請をすればいいです。

(2) 加害者代理人である弁護士が大阪地検で起訴事件の刑事記録を入手する場合,検察庁に対して同じように処分結果の問い合わせをして回答書を送ってもらい(刑事訴訟法259条),起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をすればいいです。

(3) 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合,被疑者・被告人の氏名のほか,回答書に書いてある回答整理番号を伝えればいいです。

2 大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合の取扱い

(1)ア 被害者代理人であると加害者代理人であるとを問わず,代理人弁護士が大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合,以下の書類を記録係の窓口に持参して提出する必要があります(大阪地検本庁の場合,記録係の窓口(午前は11時30分まで。午後は3時30分まで)は8階にあります。)。

① 保管記録閲覧請求書(検察庁指定の書式によるもの)

② 謄写申出書(検察庁指定の書式によるもの)

③ 民事事件の委任状のコピー

④ 交通事故証明書のコピー

⑤ 回答書のコピー

・ 検番に基づき刑事事件の処分状況を問い合わせた際に返ってくる文書です。

⑥ 閲覧・謄写に関する申出書

・ 謄写業者としてOPO謄写センターと西村謄写館のどちらかを選択します。

・ 写真等についてカラーコピーを希望する場合,その旨を余白に記載する必要があります。

・ 西村謄写館を利用した場合,秋田ビル西村謄写館(大阪地裁本庁の近くにあります。),検察庁堺支部内閲覧室又は郵送により謄写した刑事記録を受け取ることになります。

⑦ 弁護士の職印

⑧ 弁護士会発行の身分証明書

イ 閲覧・謄写申請のためだけに大阪地検記録係の窓口に行く場合,事前の予約は不要です。

(2) 閲覧申請で必要となる150円の収入印紙(刑事確定訴訟記録法7条・刑事確定訴訟記録法施行規則13条・刑事確定訴訟記録閲覧手数料令)については,原則として,閲覧謄写の許可が出た後,窓口に持参して納付します(この場合,大阪地検の窓口に二度,赴くこととなります。)。

ただし,閲覧謄写の許可が出た後,大阪地検に対して150円の収入印紙を郵送した上で,OPO謄写センター又は西村謄写館で謄写済みの刑事記録を入手することもできます(この場合,大阪地検の窓口に一度だけ赴くこととなります。)。

(3) 堺支部,岸和田支部又は羽曳野区検の刑事記録を謄写したい場合,西村謄写館を利用する必要があります。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

3 裁判書の謄本又は抄本の交付請求

・ 被告人等の訴訟関係人は,裁判書(判決書又は略式命令書)の謄本又は抄本の交付請求をすることができます(記録事務規程33条)。

記録事務規程様式第16号

第2 刑事記録の閲覧・謄写に関する法律の定め

1 総論

(1) 刑事記録の閲覧は,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法4条に基づき,法律上認められた権利であります。

ただし,憲法21条及び82条は,刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものではありません(最高裁平成27年10月27日決定。なお,先例として,最高裁平成2年2月16日決定参照)。

(2) 刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれます(最高裁平成27年10月27日決定)。

(3) 刑事記録を閲覧した場合,閲覧により知り得た事項をみだりに用いて,公の秩序若しくは善良の風俗を害し,犯人の改善及び更生を妨げ,又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはなりません(刑事確定訴訟記録法6条)。

2 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者の閲覧

(1) 訴訟関係人の典型例は元被告人であります(最高裁平成20年6月24日決定参照)し,元被告人の代理人弁護士も「訴訟関係人」に含まれると思います。

最高裁平成21年9月29日決定は,再審請求人により選任された弁護人は「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当すると判示しているものの,当該事案の再審請求人は「訴訟関係人」ではなかったのかもしれません(再審請求権者につき刑事訴訟法439条1項参照)。

(2) 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者は,刑事確定訴訟記録法4条2項各号に該当する場合であっても,刑事記録を閲覧できます。

ただし,刑事確定訴訟記録法6条の規定に照らし,関係人の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされた刑事記録の閲覧請求は権利の濫用として許されないのであって,例えば,関係者の身上,経歴等プライバシーに関する部分についての閲覧請求は,当該関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由がある場合,権利の濫用として閲覧を許可してもらえません(最高裁平成20年6月24日決定)。

(3) 実務上,検察庁からは,身上・前科等のプライバシー部分についてはそもそも閲覧・謄写の請求をしないように要請されます。

3 第三者の閲覧

(1) 以下の場合,訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があった場合を除き,閲覧できません(刑事確定訴訟記録法4条2項各号)。

① 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。

② 保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。

③ 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。

④ 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。

⑤ 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。

⑥ 保管記録を閲覧させることが裁判員,補充裁判員,選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。

(2) 刑事事件の判決書は,国家刑罰権の行使に関して裁判所の判断を示した重要な記録として,裁判の公正担保の目的との関係においても一般の閲覧に供する必要性が高いとされている記録ですから,プライバシー部分以外については,第三者であっても閲覧を許可してもらえることがあります(最高裁平成24年6月28日決定参照)。

ただし,刑事確定訴訟記録法4条2項の不開示事由は実務上,非常に広く解釈されているため,少なくとも検察庁レベルでは,訴訟関係人以外の第三者が刑事記録を閲覧することは非常に難しいです(東京地検への閲覧申込みの体験談につき,週刊金曜日ブログの「司法の秘密主義ってひどくなってないか」参照)。

(3) 市民グループの代表者として,国民・周辺住民の知る権利や平穏に生活する権利を主張するにすぎない場合,第三者としての閲覧になります(最高裁平成27年12月14日決定)。

4 閲覧を拒否された場合の手続

(1) 保管検察官は,保管記録について閲覧の請求があった場合において,請求に係る保管記録を閲覧させないときは,その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知します(刑事確定訴訟記録法施行規則8条3項)。

そして,保管検察官の閲覧に関する処分について不服がある場合,準抗告により,その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所(例えば,保管検察官が大阪地検に所属していた場合,大阪地裁)にその処分の取消し又は変更を請求することができます(刑事確定訴訟記録法8条・刑事訴訟法430条1項)。

(2) 保管検察官が閲覧を不許可とする場合,刑事確定訴訟記録法に規定する事由を通知してくるだけです(最高裁平成6年2月24日決定参照)。

(3) 刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求について,「プライバシー部分を除く」とする限定の趣旨を申立人に確認することなく,閲覧の範囲を検討しないまま,民事裁判においてその内容が明らかにされるおそれがあるというだけの理由で同法4条2項4号及び5号の閲覧制限事由に該当するとして判決書全部の閲覧を不許可とした保管検察官の処分には,同条項の解釈適用を誤った違法があります(最高裁平成24年6月28日決定)。

(4) 地方検察庁に属する検察官が区検察庁の検察官の事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合、当該区検察庁の対応する簡易裁判所は、法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」に当たります(最高裁令和5年1月30日決定)。

5 保管検察官の謄写拒否は争えないこと

・ 保管検察官の謄写拒否は,刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「閲覧に関する処分」に当たりませんから,裁判所に対する準抗告により争うことはできません(最高裁平成14年6月4日決定)。

第3 確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写に関する大阪地検の説明内容

1 令和元年12月24日付の情報公開・個人情報保護審査会の答申書(大阪地検本庁において刑事記録の閲覧謄写申請手続に関して特定の運用をしていることが分かる文書)には以下の記載があります。

大阪地方検察庁本庁における不起訴記録の閲覧謄写申請に係る運用等について,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,諮問庁は,おおむね以下のとおり補足して説明する。

(ア)保存記録(不起訴記録等)の閲覧・謄写について具体的に定めた規程はない。

不起訴記録は,刑事訴訟法47条により原則非公開となるところ,同条ただし書に該当する場合にのみ,例外として公開されるものであるため,その閲覧の可否は,個々の事案ごとに検察官の合理的裁量によって決定される。

記録法や記録事務規程において,保管記録(刑事確定訴訟記録等)の閲覧・謄写の手続が定められているため,同規程を準用して不起訴記録の閲覧・謄写の事務を行っている。

(イ)審査請求人は,大阪地検の記録係職員から,上記第2の2記載の趣旨の説明を受けたと主張しているが,記録係窓口に赴かない限り,刑事記録の閲覧謄写を認めないとは言っておらず,審査請求人に対し,閲覧請求書等の窓口提出のためと許可後の閲覧手数料納付のため,2度窓口に来庁するよう,お願いした事実はある。

(ウ)上記(イ)の閲覧請求書等の窓口提出のためと許可後の閲覧手数料納付のため,2度窓口に来庁するようお願いするなどの運用は,大阪地検独自の判断で運用しており,根拠となる文書は存在しない。

(エ)上記のように運用している理由は,保管記録閲覧請求時には,記録法施行規則8条(上記(ア)のとおり,不起訴記録はこれに準じて取り扱う。)により,請求書を提出しなければならないが,運用に関して具体的な提出方法を定めたものはなく,閲覧の許否の判断には,請求者の状態を含めて,正当な理由等の確認を行う必要があり,郵送での取扱いは,なりすましや情報不足などの弊害もあるためであり,大阪地検においては実務上,窓口での手続を行っている。

また,許可決定後の閲覧手数料(印紙)の納付については,記録法施行規則13条により印紙収納を可能とし,刑事確定訴訟記録閲覧手数料令で手数料を記録1件につき1回150円と定め,納付と閲覧の関係は,記録法7条には「閲覧する者は手数料を納付しなければならない」,記録事務規程14条3項には「納付されたときは,閲覧年月日を記入した上,閲覧請求者に保管記録を閲覧させる」,記録法施行規則12条には「閲覧の日時,場所及び時間を指定することができる」旨規定されており,手数料納付日に指定場所での閲覧を定め,許可決定後に,指定場所で納付して閲覧させることになるため,閲覧手数料は窓口で許可決定後に納付することになることを原則として運用している。

窓口申請の協力をお願いしている理由は,本人確認の必要がある上,毎日多数の記録閲覧の申請があるところ,その申請書等の記載内容等に不備があるものが散見されることから,窓口において,全件,確認しているためである。

これらが全て郵送で申請されると,本人確認や書類の不備等の確認のため,閲覧許可までの手続にどうしてもかなりの時間がかかってしまい,こちらの業務のみならず相手方の業務にも支障が生じることになる。

また,手数料(印紙)の納付についても同じく,多数の申請分の印紙が全て郵送されることになると,その管理や授受の明確性の担保のために時間を要し,やはりお互いの業務に支障が生じることになることから,窓口に来庁してもらう運用を執っている。

(オ)大阪地検以外の他の地方検察庁本庁でも上記(イ)ないし(エ)と同様の運用をしているか否かについては,各庁の判断において運用しているものである。

2 大阪地検記録係の引継票も参照して下さい。

第4 検察庁における刑事記録の謄写に関する国会答弁

・ 24期の大林宏法務省刑事局長は,平成17年6月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。

検察庁における刑事記録の謄写につきましては、その性質上、紛失や破損、情報漏えい等がないよう、慎重かつ厳重に取り扱う必要がありますので、謄写事務については、弁護士会の事務員やその他の謄写業者において行っていると承知しております。

金額については、謄写を依頼される方とそれから今のように現実に謄写される人との契約関係といいますか、そういう問題で、必ずしも金額は固定されているものではない、このように承知しております。

また、刑事記録の謄写につきましては、コピー機等による複写に限られておりませんで、閲覧者である被害者が閲覧室に持ち込んだカメラ、いわゆるデジタルカメラによる記録の撮影等も認めておるところでございます。今、このようなカメラが非常に技術的に進んでいるというふうに伺っておりますので、このような形の謄写ということも今後ふえてくるのではないか、こういうふうに考えております。

なお、刑事記録の謄写費用を含めた国による損害賠償請求費用の補償等の問題につきましては、内閣府に設置された、今御指摘の犯罪被害者等基本計画検討会においても検討されているところでございまして、法務省といたしましても適切に対応してまいりたい、このように考えております。

第5 刑事記録の公開の趣旨

1 木内曽益検務長官は,昭和23年5月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。

これ(山中注:確定訴訟記録の公開の制度)は五十三條であります。何人も被告事件の終結後、原則として訴訟記録を閲覽できるものといたしたのであります。これは裁判の公正を担保する趣旨に基くものであります。

2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。

すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。

第6 閲覧した刑事記録に基づくネット記事

1(1) しんぶん赤旗HPの「日曜版スクープに反響 「桜」前夜祭に新たな重大疑惑 安倍氏側 酒持ち込み提供 毎年サントリーから無償寄付受け」(2022年5月29日付)には,「安倍晋三元首相側が「桜を見る会」前夜祭の会場に大量の酒を持ち込み、有権者らにふるまっていた―。桜を見る会をめぐる新たな重大疑惑を報じた赤旗日曜版(5月29日号)のスクープ記事が大きな反響を広げています。」とか,「日曜版編集部は、東京地検に前夜祭をめぐる事件の記録の閲覧を請求。開示された文書の中に前夜祭会場のホテル職員が作成した「宴会ファイル」(2017~19年分)がありました。」と書いてあります。

(2) 東京新聞HPの「鶏卵汚職事件、西川公也元農相も1500万円受領 本紙請求の刑事確定訴訟記録で判明 」(2024年8月2日付)には「鶏卵生産大手「アキタフーズ」から現金を受け取ったとして、2022年に吉川貴盛元農林水産相の収賄罪が確定した鶏卵汚職事件で、吉川氏の約5年前に農相を務めた、栃木2区選出で元自民党衆院議員の西川公也氏(81)が、21年の東京地検特捜部の聴取に、同社から14~20年の6年間に計1500万円を受け取ったと供述していたことが、本紙の請求で東京地検が開示した刑事確定訴訟記録で分かった。」と書いてあります。

2 刑事確定訴訟記録法6条は「保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。」と定めています。

第7 関連記事その他

1 交通事故事件の確定記録の場合,起訴状,実況見分調書,被告人・被害者の供述調書,信号周期表及び裁判書は閲覧・謄写できます。

しかし,前科調書,身上調書,裁判書の前科記載部分等のプライバシー記載部分は閲覧できません。

2 刑事訴訟法53条の2の各項に規定する「訴訟に関する書類」とは,書類の性質・内容の如何を問わず,被疑事件・被告事件に関して作成された書類をいい,検察庁の保管する書類に限らず,同庁から謄写を受けるなどして他の行政機関が保管しているものも,刑事事件記録を構成するという文書本来の性質に変化があるものではなく,これに含まれると解されています(令和2年度(行個)答申第49号(令和2年7月14日答申))。

3 痴漢・盗撮弁護士相談Cafeに「罰金刑の金額と納付方法、払えない場合|略式起訴されそうな方へ」が載っています。

4 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には「刑事訴訟事件については、何人も、被告事件の終結後、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障がある場合を除いて、訴訟記録を閲覧することができることとされている(刑事訴訟法53条)ことから、事件番号によって特定される事件の訴訟記録を閲覧することで、一般に、各訴訟記録に記載された対象事件の被告人の氏名や住所等を知ることが可能となり、特定の個人を識別することができることとなる。」と書いてあります。

5(1) 以下の資料を添付しています。

・ 東京地検記録事務細則(平成25年3月29日付の東京地検検事正訓令)

(2) 以下の記事も参照してください。

・ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

・ 西村謄写館及びOPO謄写センター

・ 実況見分調書等の刑事記録の保管期間

→ 罰金刑の場合,略式命令書又は判決書の保管期間は20年,事件記録の保管期間は3年です。

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

保管記録等取扱要領について(平成25年3月26日付の大阪高検検事長の通達)別表第1→中身は,刑事確定訴訟記録法別表(第二条関係)と同じです。

検番等の入手方法等

目次

第1 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が調べる方法

2 被害者本人が自分で調べる方法

第2 大阪弁護士会の23条照会を利用する場合の提出書類

1 利用手続

2 必要な費用

第3 弁護士会照会の照会書の記載方法

第4 検番に関する事件事務規程の定め

第5 関連記事

第1 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が調べる方法

(1)ア 被害者代理人である弁護士が大阪地検で実況見分調書等の刑事記録を入手する場合,交通事故証明書に記載されている警察署交通課又は高速道路交通警察隊(略称は「高速隊」です。)に対し,弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づく照会)を利用して送致日,送致番号(警察署の管理番号),罪名,送致検察庁及び検番(検察庁の事件受付番号)を調査します。

ただし,代理人弁護士が弁護士会照会を使って検番等の調査をする場合,3週間ぐらいかかります。

イ 送致日及び送致番号は検番と対応していますし,罪名及び送致検察庁は推測できる結果,検番だけで調査できることがあります。

(2) 大阪府下の高速道路上の事故の場合,弁護士会照会の宛先は「〒552-0023 大阪市港区港晴2丁目11番12号 阪神高速道路株式会社内 大阪府警察本部高速道路交通警察隊」(組織の略称は「大阪府高速隊本部」です。)となります(大阪府警察HPの「高速道路交通警察隊」参照)。

2 被害者本人が自分で調べる方法

(1)ア 被害者本人が本人確認書類(例えば,運転免許証)を持参して交通事故証明書に書いてある警察署交通課又は高速隊を平日に訪問すれば,弁護士会照会を利用しなくてもその場で検番等を教えてもらえます。

イ 交通事故証明書には「事件照会番号」が書いてありますから,交通事故証明書のペーパーを持参するか,スマホの画面で見せた方が手続は早くなります。

(2)ア 大阪府下の高速道路上の事故の場合,大阪府高速隊本部に行くか,交通事故捜査を担当している高速隊の分駐所に行けばいいです。

イ 交通事故捜査を担当している大阪府高速隊の分駐所は以下の3箇所です(大阪府警察組織規程9条4項のほか,大阪府高速道路交通警察隊運用細則2条,3条及び別表第6「交通事故捜査担当区」(PDF1頁及び18頁)参照)。

① 近畿吹田分駐所(大阪府茨木市大字小坪井)

② 阪神四ツ橋分駐所(大阪市西区西区南堀江1丁目)

③ 阪神泉大津分駐所(大阪府泉大津市新港町)

(3) 被害者本人が警察署に電話をしても本人確認ができませんから,検番等を教えてもらうことはできません。

第2 大阪弁護士会の弁護士会照会を利用する場合の提出書類

1 利用手続

(1) 大阪弁護士会館6階の総務部総合管理課23条照会係に対し,照会申出書1部,照会書3部及び回答書1部並びにレターパックプラス(赤色のもの)2部提出すればいいです。

ただし,レターパックプラスは6階で販売していますから,6階で購入した後に宛名書きをすればいいです。

(2) レターパックプラスにつき,1部は,「お届け先」のおところとして照会先の住所を,「ご依頼主」のおところとして大弁の住所(6階にゴム印が置いてあります。)を,「品名」に「23条照会書在中」(6階にゴム印が置いてあります。)と記載すればいいです。

もう1部につき,「お届け先」のおところとして大弁の住所を,「品名」として「23条照会書在中」(弁護士山中理司)と記載し,「ご依頼主」は空欄にしておけばいいです。

(3) 弁護士の職印を付く場所は,照会申出書にしかありません。

(4) 大阪弁護士会では,交通事故事案であっても照会先が警察署でない場合,交通事故証明書には関係者のプライバシー情報が多く含まれていることにかんがみ,弁護士会照会の照会書に疎明資料は添付しないのが原則になっています(月刊大阪弁護士会2019年2月号67頁)。

(5) 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令された後の令和2年4月27日以降,以下の記載をした返送用のレターパックプラスを追加で提出すれば,弁護士会照会の回答書を郵送してもらえるようになりました(この場合,合計で3部のレターパックプラスを大阪弁護士会に提出することになります。)。

お届け先欄:申出会員の住所・氏名

ご依頼主欄:大阪弁護士会の住所等

品 名 欄:「23条照会回答書」

2 必要な費用

・ 大阪弁護士会会員が同会の弁護士会照会(「23条照会」ともいいます。)を利用する場合,消費税が10%となった令和元年10月1日以降,往復のレターパック料金1040円,及び弁護士会照会の手数料4400円の合計5440円が必要となります。

第3 弁護士会照会の照会書の記載方法

弁護士会照会の照会書における「2.申出の理由」及び「3.照会事項」は以下のとおり記載します。

① 「2.申出の理由」

申出弁護士は,別紙交通事故証明書記載の交通事故(以下「本件交通事故」という。)について,依頼者より,加害者に対する損害賠償請求の依頼を受けており,事故態様を明らかにするため,刑事記録を閲覧・謄写する必要があります。

② 「3.照会事項」

本件交通事故に関し,下記の者について,以下の事項にご回答下さい。

(1) 検察庁へ送致済ですか。

未送致の場合は送致後にご回答ください。

また,送致予定がない場合は,その旨をご回答ください。

(2) 送致済の場合は,送致日,送致番号,罪名,送致検察庁,検番。

記

(氏名) 「甲野太郎」及び「乙野次郎」

第4 検番に関する事件事務規程の定め

○事件受理の管理について定める事件事務規程5条は以下のとおりです。条文上は「検番」ではなく,「事件番号」と書いてあります。

1 事件担当事務官は,事件を受理したときは,検察システムによりその旨を管理するとともに,次の表に掲げる区別に従い,事件番号を事件記録表紙等に記入する。

受理の事由 事件番号の記入箇所

第3条第1号 送致(付)書の所定欄

同条第2号 移送書(甲)(様式第3号)又は移送書(乙)(様式第4号)

同条第3号 家庭裁判所で添付した送付書

同条第4号 直受事件表紙(様式第5号)を付し,その所定欄

同条第5号か 認知・再起事件表紙(様式第6号)を付し,その所定欄

ら第8号まで

2 事件番号は,第3条各号の所定の事由が生じるごとに,被疑者1名につき1番号を付し,暦年ごとに改める。この場合において,第3条第2号,第3号,第6号,第7号又は第8号に掲げる事由により受理手続をするときは,その事件が処理されたときに被疑者に付されていた事件番号の数に応じた事件番号を付するものとする。

3 被疑者の数が不明である事件については,その人員を1名として番号を付し,後に被疑者の数が判明した場合において,その数が2名以上であるときは,その1名を超える人員については,第3条第5号に掲げる事由があるものとして,新たに受理手続をするものとする。

4 事件番号は,「 年検第 号」と呼称する。

第5 関連記事その他

1 交通事故証明書の「照合記録簿の種別」が「物件事故」となっている場合,実況見分調書は存在しません。

そのため,担当の警察署に対し,交通事故直後の診断書を持参して「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。

2 以下の記事も参照して下さい。

・ 交通警察

・ 弁護士会照会

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

目次

1 検察庁での記録の閲覧・謄写

2 検察官の開示証拠の目的外利用の禁止

3 弁護人が被告人に検察庁の開示証拠を交付する場合の注意点

4 裁判所提出記録の閲覧・謄写

5 被害者特定事項に関する配慮

6 民事訴訟等で起訴事件の刑事記録を利用したい場合

7 判決書謄本交付請求及び調書判決

8 関連記事その他

1 検察庁での記録の閲覧・謄写

(1) 弁護人は,第1回の公判期日前に,検察官が取調べを請求する予定の証拠書類及び証拠物を閲覧する機会を与えられます(刑訴法299条,刑訴規則178条の6第1項1号参照)。

そのため,加害者は,依頼している弁護人に依頼すれば,起訴事件の刑事記録を入手できます。

(2)ア 弁護人として大阪地検本庁で公判提出予定記録の閲覧をする場合,午前であれば11時40分までに,18階の窓口に,証拠書類閲覧・謄写申請書及び弁護人選任届等の写しを持参する必要があります。

ただし,事前に予約をする必要はありません。

イ 弁護人として神戸地検本庁で公判提出予定記録の閲覧をする場合,神戸地検5階の会議室で閲覧することとなります。

2 検察官の開示証拠の目的外利用の禁止

(1) 平成17年11月1日施行の刑訴法に基づき,被告人又は被告人であった者が,検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠(=開示証拠)に係る複製等を,刑事裁判以外の目的で,人に交付し,又は提示し,若しくはインターネットに載せることは禁止されています(刑訴法281条の4)。

被告人又は被告人であった者がこれに違反した場合,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑訴法281条の5第1項)。

(2) 東京地裁は,平成26年3月2日,法廷で警備職員にかみついた公務執行妨害事件の証拠を動画投稿サイト「ユーチューブ」に掲載した男性に対し,開示証拠の目的外使用の罪により,懲役6月,執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました(ストーン・リバーブログの「やったな!証拠の目的外使用で逮捕・有罪!」参照)。

(3) 平成30年弁護士懲戒事件議決例集(第21集)89頁には以下の記載があります。

審査請求人らが本件民事訴訟において,弁護士法23条の2,刑事確定訴訟記録法,民事訴訟における文書送付嘱託といった証拠収集手続を講じることなく,本件刑事訴訟の弁護人から送付を受けた記録中の文書をそのまま書証の申出として提出したことは,慎重であるべき刑事事件の記録の取扱いとしても,民事訴訟の代理人の活動としても,軽率に過ぎる。審査請求人のこのような記録の取扱いは極めて不注意であって,事件記録の保管等に関する注意義務(弁護士職務基本規程18条)及び事件処理の報告及び協議を定めた弁護士職務基本規程36条にも反すると評価せざるを得ない。

確認書(千葉県が弁護人に対し,公判請求予定証拠の謄写に際して提出を求めているもの)を添付しています。 pic.twitter.com/gaBGQG0eIV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 25, 2021

3 弁護人が被告人に検察庁の開示証拠を交付する場合の注意点

(1) 弁護士は,開示証拠の複製等を被告人に交付等するときは,被告人に対し,複製等に含まれる秘密及びプライバシーに関する情報の取扱いに配慮するように注意を与えなければなりません(開示証拠の複製等の交付等に関する規程(平成18年3月3日会規第74号)(平成18年4月1日施行)3条1項)。

また,弁護士は,開示証拠の複製等を交付等するに当たり,被告人に対し,開示証拠の複製等を審理準備等の目的以外の目的でする交付等の禁止及びその罰則について規定する刑訴法281条の4第1項及び281条の5第1項の規定の内容を説明しなければなりません(開示証拠の複製等の交付等に関する規程3条2項)。

(2) 弁護士が被告人に刑事記録を交付する場合,事件の検討に直接関係しない犯罪被害者等の個人情報はマスキングすることがあります(東弁リブラ2014年8月号の「開示記録を差し入れる際の注意点」参照)。

(3) 交通事故に関する被告人甲の刑事事件を担当した弁護士が後日,交通事故に関する甲の民事事件の代理人弁護士に対し,マスキングの処置といった秘密保持への配慮もなく刑事記録の全部を提供した場合,弁護士職務基本規程18条1項に違反することとなります(弁護士自治を考える会HPの2016年5月10日付の記事参照)。

4 裁判所提出記録の閲覧・謄写

(1)ア 弁護人は,弁護人自身の権限(固有権)として,起訴後,裁判所において,訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し,かつ,謄写することができます(刑事訴訟法40条本文)ものの,証拠物の謄写については裁判長の許可を受ける必要があります(刑事訴訟法40条ただし書)。

イ 略式請求手続においても,弁護人は訴訟記録の閲覧謄写ができます(はてなブログの「略式命令請求手続、訴訟記録の閲覧謄写」参照)。

ウ 弁護人による刑事記録の閲覧・謄写は,被疑者・被告人の意思から独立して行うことができます(刑事訴訟法41条)。

(2) 検察官は公益の代表者ですから,起訴後,裁判所構外においても,訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し,かつ,謄写することができます(刑事訴訟法270条)。

(3) 被告人は,弁護人が付いていない場合に限り,公判調書だけを閲覧することができる(刑事訴訟法49条,刑事訴訟規則50条)のであって,それ以外の刑事記録を閲覧することはできません。

(4) 弁護人が司法協会又は弁護士協同組合を通じて刑事記録を謄写するためには裁判長の許可が必要となります(刑事訴訟規則31条)ものの,通常は裁判長の許可がおります。

(5) ビデオリンク方式により記録された記録媒体(刑事訴訟法157条の6第4項)は,証人のプライバシー,名誉,心情が害される度合いが大きいことから,閲覧のみができ,弁護人及び検察官は謄写できません(刑事訴訟法270条2項)。

(6)ア 犯罪被害者保護法3条2項のような,裁判所において謄写した訴訟記録の使用目的を制限し,その他適当と認める条件を付することができるといった定めは刑事訴訟法及び刑事訴訟規則にありません。

そのため,弁護人が刑事記録を謄写する際,インターネットに直接接続可能なスマートフォン・タブレット等の撮影機能を使用しての撮影をしてはならないといった制限を裁判所から受ける法的根拠はないです。

イ 法務省の,刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会 第6回会議(令和3年9月15日)の資料24「1(4)閲覧・謄写・交付」には,「電子データである証拠等の「閲覧」・「謄写」・「交付」について,オンラインによりこれを行うことができるものとする。 」と書いてあります。

R031215 最高裁の不開示通知書(弁護人が裁判所で刑事記録を謄写する際,インターネットに直接接続可能なスマホ,タブレット等の撮影機能を使用しての撮影をしてはならないことが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/B7KEJShEjq

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 19, 2021

5 被害者特定事項に関する配慮

(1) 証人等の安全が害されるおそれがある場合,弁護人は,被告人を含む関係者に対し,証人等の安全について配慮を求めることができます(刑訴法299条の2)。

(2) 被害者特定事項が明らかにされることにより,被害者等の安全が著しく害されるおそれがある場合において,検察官から配慮を求められたときは,弁護人は,被告人その他の者に被害者特定事項を知られないように配慮しなければなりません(刑訴法299条の3)。

6 民事訴訟等で起訴事件の刑事記録を利用したい場合

(1) 民事事件等で起訴事件の刑事記録を利用したい場合,検察官請求証拠又は弁号証として取り調べられた書証を刑事事件が係属している裁判所で刑訴法40条1項本文に基づきコピーし,住所・電話番号その他事件の結論とは関係のない個人情報を黒塗りにした上で,そのコピーを提出すればいいと思います。

(2)ア 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)について(1)」には,刑訴法40条に基づくコピーは,検察官開示記録と同様に,刑訴法281条の4第1項各号所定の目的でしか使用できないという趣旨のことが書いてあります(法曹時報57巻7号29頁及び30頁)。

しかし,弁護人又は被告人の手元にある検察官開示記録は第三者の閲覧を予定したものでは全くないのに対し,刑事記録は,被告事件の終結後,何人でも閲覧できる(刑訴法53条1項)わけです。

そのため,何人でも閲覧できる刑事記録のコピーを民事訴訟で利用できないという解釈はおかしいと思いますし,第三者による記録閲覧が予定されていない弁護士の懲戒請求,検察審査会への審査申立て等で利用できないという解釈はなおさらおかしいと思います。

イ 平成18年3月3日の日弁連臨時総会の議事概要には,以下の記載があります。

石崎和彦会員(第二東京)より、例えば、松川事件の広津和郎氏の場合のように、裁判所において取り調べ済みの捜査記録を報道機関などに資料として提示するなど、社会に向かって不当性を訴えていくことは、第4条に該当するか、また、第4条にただし書として、違法性がない旨を入れて頂きたいとの質問がなされた。これに対し、星副会長から、十分に理解のできることであるが、例えば、強姦事件の被害者の調書、有名人のプライバシーを記載した調書、企業秘密に属することが記載された調書などのように、公開の法廷において調べられた記録であれば、目的を問わず、どんな使用をしても懲戒の対象にはならない旨明文で言い切ってしまうことは賛成し難いが、被告人の防御のため、法廷で取り調べ済みのもの、現実に第三者の秘密、プライバシー、名誉が侵害されたのでなければ、多くの場合違法性が阻却されるであろうことは、刑訴法第281条の4第2項で考慮すべき事項として盛られていて、無罪を勝ち取るために闘っている弁護人が懲戒の対象になることは、例外的なケースであると思われ、ただ、自主判断事項なので、弁護士自治により我々が懲戒手続の中で判断することになるとの答弁がなされた。

職務上請求・23条の2照会で得た資料、刑事事件の記録は、気にしすぎと思うくらい開示する対象を制限するくらいでちょうどいい。

— ふたつのいす (@eruear946) August 19, 2022

7 判決書謄本交付請求及び調書判決

(1) 弁護人が裁判所に対し,判決宣告の日から14日以内に判決書謄本の交付請求をした場合(刑事訴訟法46条),判決書を必ず作成してもらえます(刑事訴訟規則219条1項ただし書)。

しかし,弁護人が裁判所に対し,判決書謄本の交付請求をしなかった場合,裁判所書記官が判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載することで,判決書に代えることがあり(刑事訴訟規則219条1項本文),これを調書判決といいます。

(2) 判決書が作成された場合,調書判決と異なり,証拠の標目が記載されます(刑事訴訟法335条1項参照)し,通常は量刑の理由も記載されます。

(3) 弁護人が判決書謄本の交付請求をする場合,1枚当たり60円の収入印紙が必要となります(刑事訴訟法施行法10条1項前段)。

8 関連記事その他

(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。

① なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)

② なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(2)

③ なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(3)

イ ちなみに,ライブドア事件に関して,平成18年1月16日午後4時過ぎ,ライブドアに捜索に入ったとNHKテレビニュースで報道されたものの,ライブドアが入居していた六本木ヒルズに東京地検特捜部の捜査官が到着したのは同日午後6時半過ぎでした(Cnet.Japanの「ライブドアショックの舞台裏とその余震」(2006年1月26日付)参照)。

(2) 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。

すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。

(3) 以下の記事も参照してください。

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

m3で有名タレントがCMに出てる会社の不動産投資の資料請求したら送られてきたのはペラペラの広告のみで業者から職場に幾度もの電凸。無視してたらその後全く関係ない複数の不動産投資会社から毎日電話。1年無視と着拒でようやく減ってきた。【結論】m3はポイント稼ぐ以外の機能は使わないこと。 https://t.co/v8EzCQPI3E

— P助 (@psukepp) March 12, 2022

刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)

目次

0 はじめに

1 第1回公判期日前の,最高検察庁の通達に基づく刑事記録の閲覧・謄写

2 第1回公判期日後の,犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧・謄写等

3 裁判所HPでの説明

4 関連記事その他

0 はじめに

・ 以下の記載は,被害者又はその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判係属中に,起訴事件の刑事記録を入手する場合に関する取扱いです。

1 第1回公判期日前の,最高検察庁の通達に基づく刑事記録の閲覧・謄写

(1) 第1回公判期日前の,最高検察庁の通達に基づく刑事記録の閲覧・謄写は,加害者の刑事裁判に対して被害者参加の申出をした被害者(刑事訴訟法316条の33以下)(以下「被害者参加人」といいます。)についてだけ認められています。

(2) 被害者参加人は,原則として,検察官請求証拠の閲覧が認められているものの,謄写までは認められていません。

しかし,被害者参加人から委託を受けた弁護士が検察官請求証拠の謄写を求めた場合,謄写を求める理由や対象となる証拠の内容等に鑑みて,謄写の必要性が認められ,かつ,謄写に伴う弊害が認められないときであれば,被告人の身上調書,戸籍謄本,前科調書等を除く検察官請求証拠の謄写まで認められています。

(3)ア 「犯罪被害者等の権利利益の尊重について」(平成26年10月21日付の次長検事通達)4項には,以下の記載があります。

対象被害者等から、検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠の開示を求められたときは、事案の内容、捜査·公判に支障を及ぼすおそれや関係者の名誉·プライバシーを害するおそれの有無·程度等を考慮して相当でないと認める場合を除き、当該証拠の閲覧を認めるなど、弾力的な運用に努められたい。なお、対象被害者等に証拠を開示するに当たっては、これにより知り得た事項をみだりに使用することのないよう注意を喚起するなど、適切な情報管理に配意されたい。

イ 「「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について」(平成26年10月21日付の最高検察庁総務部長及び公判部長の通達)第3・3項(2)イには,以下の記載があります。

被害者参加人が適切かつ効果的に訴訟行為を行うためには,あらかじめ,証拠関係を十分把握する必要があるし,被害者等が被害者参加の申出をするか否かを判断するに当たっても,証拠関係を十分に把握することが必要な場合もあると考えられる。そして,検察官手持ち証拠のうち,検察官が当該被告事件について証拠調べ請求をすることとしている証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については,検察官が当該被告事件の罪体及び情状の立証に必要であると判断した証拠であるので,上記いずれの観点からも一般に開示の必要性が高いと考えられる一方,検察官証拠請求は,検察官が後に公判廷で明らかにすることを予定している証拠であるので,一般に開示による弊害も少ないと考えられる。そこで,本依命通達3の(2)後段は,対象被害者等から,検察官請求証拠の開示を求められたときは,原則としてその閲覧を認めるなど,弾力的な運用に努めることを求めるものである。

同後段は,対象被害者等から証拠の開示を求められた場合に,検察官請求証拠については原則としてその閲覧を認めることとする点にその趣旨があるのであって,それ以外の検察官手持ち証拠の開示を一律に禁止する趣旨ではない。したがって,例えば,刑事訴訟法第316条の15第1項又は第316条の20第1項の規定により検察官が被告人又は弁護人に開示した証拠についても,開示の必要性及び開示に伴う弊害の有無・程度を考慮して相当と認められるときは,これを開示することとしても差し支えない。

また,同後段は,閲覧の方法により開示することを原則としている。これは,証拠の謄写まで認めることとすると,種々の弊害が生じるおそれが大きくなることを考慮してのことである。したがって,同後段は,証拠の謄写を一律に禁止するものではなく,例えば,被害者参加人から委託を受けた弁護士から証拠の謄写を求められた場合において,謄写を求める理由や対象となる証拠の内容等に鑑みて,謄写の必要性が認められ,かつ,謄写に伴う弊害が認められないときは,証拠の謄写を認めて差し支えない。

自分としては、被害者側で受任したら

第1回公判前に検察庁で謄写

判決が出たら確定前に裁判所で謄写(民事訴訟目的であることを明示)

が一番いいのかなと思ってる。確定記録の謄写だと検察庁に戻るまで待たされちゃうので。— ふたつのいす (@eruear946) February 9, 2022

2 第1回公判期日後の,犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧・謄写等

(1) 犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧・謄写

ア 犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧・謄写は,被害者参加人に限らず,被害者一般に認められています。

イ 加害者について刑事裁判が係属している場合,第1回の公判期日後,刑事事件の判決が確定するまでの間において,裁判所は,刑事裁判の被害者等から公判記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,①閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び②犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き,閲覧又は謄写をさせるものとすることとされています(犯罪被害者保護法3条1項)。

つまり,被害者は,被害者参加の申し出をしていない場合であっても,第1回公判期日以降であれば,原則として,加害者の刑事裁判を担当している裁判所の刑事部で刑事記録の閲覧・謄写ができるということです。

ウ(ア) 裁判所は,刑事記録の謄写をさせる場合において,謄写した刑事記録の使用目的を制限し,その他適当と認める条件を付することができます(犯罪被害者保護法3条2項)。

また,刑事記録を閲覧し又は謄写した者は,閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり,不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し,又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければなりません(犯罪被害者保護法3条3項)。

そのため,実務上は誓約書の提出を条件に刑事記録のコピーを認めてもらいます。また,日を改めて刑事記録のコピーをする場合,改めて誓約書を提出する必要があります。

(イ) 犯罪被害者保護法3条に基づく閲覧・謄写の場合であっても,被告人の身上調書,戸籍謄本,前科調書等は通常,対象外となります。

(ウ) 犯罪被害者保護法3条に基づく閲覧・謄写の場合,刑事裁判に提出された記録だけが対象となります。

そして,弁護人が「不同意」にした部分については,該当部分が黒塗りにされた状態で裁判所の記録となっていますから,そもそも閲覧すらできません。

エ 犯罪被害者保護法に基づく刑事記録の閲覧又は謄写は,判決書を謄写する場合であっても,当該被告事件の確定前に申出人の閲覧又は謄写が完了していなければなりません(法務省HPの「平成19年改正刑事訴訟法等に関する意見交換会」の第12回会合議事録2頁参照)。

オ 被害者が刑事記録の閲覧をする場合,刑事事件記録等閲覧・謄写票に150円の収入印紙を貼付する必要があります(裁判所パンフレット「犯罪によって被害を受けた方へ」参照)。

日を改めて刑事記録の閲覧をする場合,改めて150円の収入印紙が必要となります。

カ 略式命令事件の場合,公判期日が存在しない点で犯罪被害者保護法3条の適用はないと解されていますから,被告事件の終結前に刑事記録を閲覧又は謄写をすることはできません。

キ 平成19年6月27日法律第95号(平成19年12月26日施行)による改正前は,当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合で,かつ,犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときに限り,閲覧又は謄写が認められていました。

(2) 最高検察庁の通達に基づく公訴事実記載書面及び冒頭陳述の取り寄せ

ア 被害者が,被告人となっている加害者の刑事裁判を担当している検察官に依頼した場合,起訴状記載の公訴事実等の内容を記載した書面,及び冒頭陳述の内容を記載した書面を交付してもらえます。

イ 「「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について」(平成26年10月21日付の最高検察庁総務部長及び公判部長の通達)第3・3項(1)には以下の記載があります。

被害者等が, 自己を被害者等とする事件の真相を知りたいと思うのは当然のことであり,刑事司法が「事件の当事者」である生身の被害者等の権利利益の回復に重要な意義を有するものである以上,真相解明の途上である捜査段階においては十分な説明は困難であっても,事件を公判請求した場合には,当該事件の被害者等の要望に応じて,事件の内容,捜査·公判に支障を及ぼすおそれや関係者の名誉·プライバシーを害するおそれの有無・程度等を考慮しつつ, 公判における検察官の主張·立証の内容を分かりやすく説明するのが相当である。

このような説明に関連して,被害者等の要望があれば,起訴状記載の公訴事実等の内容を記載した書面や,冒頭陳述に際してあらかじめ書面を作成して裁判所に提出した場合においては,当該冒頭陳述の内容を記載した書面を交付するのが相当である。ただし,これらの書面を交付するに際しては,関係者のプライバシー保護に適切に配意する必要があり、例えば,公判廷で明らかにされない関係者の氏名を伏せた書面を交付すること,第三者へこれらの書面が不当に流出することがないように被害者等に注意喚起することなどの配慮が求められる。

絶対に犯人を野放しにしないことが至上命題であり、そのために無実の被疑者、被告人が有罪となっても知ったこっちゃない(有罪にするのは自分じゃない)、という信念でもあるのかな、と思うことはないではない。被疑者、被告人側の情報遮断について。https://t.co/FWaCoKMgAk

— venomy (@idleness_venomy) August 14, 2022

3 裁判所HPでの説明

・ 裁判所HPの「裁判手続 刑事事件Q&A」には以下の記載があります。

Q.訴訟記録の閲覧及び謄写とはどのようなものですか。

A.刑事事件においては,裁判が進行中の事件では,その訴訟記録を一般の人が閲覧したり謄写したりすることはできません。しかし,刑事事件の被害者等については原則として,訴訟記録を閲覧したり,謄写したりすることができます。また,閲覧謄写をしようとする事件の被告人等により行われた,その事件と同種の犯罪行為の被害者の方(同種余罪の被害者)は,損害賠償を請求するために必要があると認められる場合には,訴訟記録を閲覧したり,謄写したりすることができます。

4 関連記事その他

(1) 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。

すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。

(2) 以下の記事も参照してください。

・ 検番等の入手方法等

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

1(1) 大阪高検及び大阪地検と協定書等を作成している謄写業者(西村謄写館及びOPO謄写センター)の謄写業務のうち,紙媒体による謄写業務には以下の3種類があります。

① 対面業務式

使用許可に係る設置場所に乾式複写機を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに事件記録等の謄写を行う業務

② セルフ式業務

使用許可に係る設置場所に設置されている特定の乾式複写について,謄写申請人自らが行う事件記録等の謄写に利用させる業務

→ 大阪高検及び大阪地検の場合,1枚当たり20円を超えて設定することはできない反面,白黒コピーに限定されています。

③ 出張謄写業務

大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理する事件記録等の謄写について,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに当該事件記録等を管理する検察庁まで赴き,事件記録等の謄写を行う業務

(2) パソコン等を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりにCD-R,DVD,BD-R,USBメモリ,フロッピーディスクその他の外部電磁的記録媒体に記録された情報を,別の外部電磁的記録媒体に謄写する業務は,対面式業務及び出張謄写業務に含まれる業務とされています。

2 西村謄写館が,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。

① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書

② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画

③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画

→ 本文は全部黒塗りです。

3 OPO謄写センターが,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成されている以下の文書を掲載しています。

① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書

② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画

③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画

→ 本文は全部黒塗りです。

4 西村謄写館が,大阪地検堺支部が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。

① 平成26年9月1日付の事件記録等謄写業務協定書

② 平成26年9月1日付の謄写対象物管理計画

③ 平成26年9月1日付の情報セキュリティ計画

→ 本文は全部黒塗りです。

5 以下の記事も参照してください。

① 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

② 西村謄写館及びOPO謄写センター

③ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

西村謄写館及びOPO謄写センター

目次

1 総論

2 謄写件数等報告書

3 堺支部及び岸和田支部での謄写業務

4 謄写料金等

5 電話番号

6 関連記事

1 総論

(1) 西村謄写館は大阪地検本庁及び大阪地検堺支部の記録の謄写業務を担当し,OPO謄写センターは大阪地検本庁の記録の謄写業務を担当しています。

その関係で,大阪地検本庁で刑事記録を謄写する場合,OPO謄写センター及び西村謄写館のどちらで謄写するかという,閲覧・謄写に関する申出書を提出する必要があります。

(2) OPO謄写センターは18階にある公判提出予定記録の閲覧部屋の隣にあり,西村謄写館は18階のOPO謄写センターの隣にあります。

また,大阪地検が入居している大阪中之島合同庁舎は,1階から13階までは低層階エレベーターを使用し,13階から24階までは高層階エレベーターを使用しています。

そのため,確定記録の閲覧場所である8階からOPO謄写センター及び西村謄写館が入居している13階に行く場合,13階で乗り換える必要があります。

(3) OPO謄写センターは,検察庁職員だった人が運営しているといわれています(友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」参照)。

2 謄写件数等報告書

(1) 西村謄写館の謄写件数等報告書を以下のとおり掲載しています。

平成29年度,平成30年度,令和元年度,令和2年度,

令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,

* 「西村謄写館の謄写件数等報告書(令和3年度)」といったファイル名です。

(2) OPO謄写センターの謄写件数等報告書を以下のとおり掲載しています。

平成29年度,平成30年度,令和元年度,令和2年度,

令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,

* 「OPO謄写センターの謄写件数等報告書(令和3年度)」といったファイル名です。

3 堺支部及び岸和田支部での謄写業務

(1) 平成21年3月までは,大阪弁護士協同組合が大阪地検堺支部の記録謄写業務を行っていたものの,同年4月以降,西村謄写館が大阪地検堺支部の記録謄写業務を行うようになりました(友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」参照)。

(2) 岸和田支部に保管されている刑事記録の謄写を西村謄写館に依頼する場合,西村謄写館が検察庁にその都度,コピー機を持ち込んでコピーしている関係で,枚数に応じた出張料を請求されます(全国弁護士協同組合HPにある,大阪弁護士協同組合の「当組合おすすめお役立ち情報」参照)。

(3) 平成29年4月現在,西村謄写館が岸和田支部に出張するのは週に1回だけですから,岸和田支部の刑事記録を謄写する場合,特に時間がかかります(早い場合は10日から2週間,長い場合は2ヶ月ぐらいらしいです。)。

そのため,例えば,実況見分調書だけが欲しい場合,とりあえずは,デジカメ等で接写した上でプリントアウトしたものを利用した方がいいかもしれません。

4 謄写料金等

(1) 西村謄写館の謄写料金等

ア 令和元年10月時点のコピー謄写料金(基本)一覧表を掲載しています。

イ 大阪地検本庁,堺支部,岸和田支部及び羽曳野区検を通じて,公判前であると確定記録であるとを問わず,モノクロが1枚40円,カラーが1枚70円です(消費税0%と書いてあることの意味は不明です。)。

ウ(ア) 公判前であると確定記録であるとを問わず,堺支部への出張経費等は500円以上であり,大阪府下全域への出張経費は1000円以上であり,他府県への出張経費は1500円以上です。

ただし,案件によりケースバイケースでとのことです。

(イ) 友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」(2009年9月2日掲載)の以下の記載との整合性はよく分かりません。

検察庁に対し抜本的な解決をなすよう要望を続けてきましたところ、ようやく9月から、西村謄写館が堺支部にコピー機を設置できることとなりました。これで謄写の遅延の原因が解消されましたし、また、西村謄写館からは堺支部に西村さんのコピー機が設置された時点で堺支部の案件には出張料を請求しないとの回答を得ていますので、4月以来の懸案が抜本的に解決されることとなりました。

エ 確定記録の場合,150円の印紙代が別途,実費として発生します。

オ 西村謄写館に謄写を依頼した場合,堺支部又は岸和田支部の記録についても,大阪弁護士会館北隣にある秋田ビル1階において,謄写料金と引換えに刑事記録を交付してもらえます。

一覧表(令和元年10月1日以降の分).jpg)

(2) OPO謄写センターの謄写料金等

ア 令和2年4月1日現在の謄写料金表を掲載しています。

イ 大阪地検本庁,堺支部,岸和田支部及び羽曳野区検を通じて,公判前であると確定記録であるとを問わず,税込みで,モノクロが1枚40円,カラーが1枚70円です。

ウ 大阪地検本庁の記録だけを取り扱っています。

エ 大阪市北区西天満1~6丁目とその一部周辺は,原則,平日(月~金曜日)夕方に弁護士事務所まで無料配達しています。

また,同市中央区北浜1~4丁目及び同区今橋1~4丁目は,平日の月・水・金曜日の夕方に弁護士事務所まで無料配達しています。

-scaled.jpg)

5 電話番号

(1)ア 西村謄写館の電話番号は06-6455-2280(大阪地検18階)又は06-6364-2280(大阪市北区西天満の秋田ビル1階)です。

イ 大阪地検堺支部及び岸和田支部の記録の謄写についても,問い合わせの電話番号は06-6364-2280です。

(2) OPO謄写センターの電話番号は06-4796-2299(大阪地検18階)です。

(3) 全弁協HPの「当組合おすすめお役立ち情報」に電話番号が載っています。

6 関連記事

・ 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

・ 西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

目次

第1 謄写業者

1 大阪地家裁及び大阪地検の場合

2 京都地家裁及び京都地検の場合

3 神戸地検の場合

4 謄写申請書等の書式

第2 確定した刑事記録の保管場所

1 一般的な取扱い

2 大阪地検の取扱い

第3 検察庁HPの説明

第4 「謄写」の意義に関する裁判例

第5 関連記事

第1 謄写業者

1 大阪地家裁及び大阪地検の場合

(1) 刑事記録を謄写(コピー)する際に利用する謄写業者は以下のとおりです。

① 加害者の刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の場合(一般財団法人司法協会HPの「記録謄写(複写)」参照)

・ 大阪地裁本庁に係属している場合

〒530-8521

大阪市北区西天満2丁目1番10号

大阪高等・地方裁判所庁舎1階

司法協会大阪出張所(電話:06-6336-1290)

・ 大阪地裁堺支部に係属している場合

〒590-8511

大阪府堺市堺区南瓦町2番28号

大阪地家裁堺支部庁舎6階

司法協会堺出張所(電話:072-227-4781)

・ 大阪地裁岸和田支部に係属している場合

〒596-0042

大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号

大阪地家裁岸和田支部庁舎1階

司法協会岸和田出張所(電話:072-441-4374)

② 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録

・ 大阪地検本庁に保管されている場合

西村謄写館(電話:06-6455-2280)又はOPO謄写センター(電話:06-4796-2299)

・ 大阪地検堺支部又は岸和田支部に保管されている場合

西村謄写館(電話:06-6455-2280)

③ 不起訴事件の刑事記録

②の場合と同じです。

2 神戸地検の場合

(1) 神戸地検の刑事記録の謄写については,兵庫県弁護士協同組合の謄写部が担当しています。

神戸地検の刑事記録に関して謄写申請書を郵送する場合の宛先は,「〒650-0016 神戸市中央区橘通1-4-3」(兵庫県弁護士会と同じ住所です。)であるのに対し,謄写申請書を持参する場合,神戸地裁1階の謄写館室に持参します。

(2) 兵庫県弁護士協同組合の「事業内容」には,①乾式複写機の設置場所及び謄写の形態,並びに②兵庫県内における記録謄写の申請先一覧表が載っています。

3 謄写申請書等の書式

・ 愛知県弁護士協同組合HPの「謄写申請用紙 一般向け」に以下の書式が載っています。謄写料金は1枚当たり44円(白黒)とのことです。

①裁判所用 記録謄写申請用紙

②検察庁 公判部用申請用紙 (公判提出予定記録・任意開示証拠など)

③検察庁 保存記録用申請用紙 (不起訴記録)

④検察庁 保管記録用申請用紙 (確定記録)

⑤処分調査票 (送付先FAX052-951-1695 名古屋地方検察庁記録係)

第2 確定した刑事記録の保管場所

1 一般的な取扱い

(1) 刑事事件について控訴又は上告された場合であっても,判決が確定した後は,第一審の裁判所を通じて対応する検察庁に送付されます(刑事訴訟規則304条)。

そのため,刑事記録の保管場所は,地裁が第一審の刑事事件の場合は地方検察庁であり,簡裁が第一審の刑事事件の場合(例えば,罰金の略式命令の場合)は区検察庁です(刑事確定訴訟記録法2条1項参照)。

(2)ア 道交法違反又は保管場所法違反の刑事記録については,本籍地方検察庁の検察官が保管検察官となる(刑事確定訴訟記録法付則6条・刑事確定訴訟記録法施行規則付則2項)ものの,保管検察官が保管しているのは交通切符等原票(交通切符の第2枚目,又は交通反則切符の第1枚目の裁判書)だけであり,それ以外の刑事記録は,第一審対応検察庁の検察官が保管検察官から嘱託を受けたものとして保管しています(記録事務規程の改正について(平成25年3月19日付の法務省刑事局長の依命通達)第4の2(1)及び(2)参照)。

イ 電算処理の対象とならない犯歴の把握は,本籍地方検察庁の犯歴担当事務官が担当しています(犯歴事務規程7条5項,9条2項及び10条2項参照)。

2 大阪地検の取扱い

(1) 大阪の場合,大阪地検・大阪区検は,大阪池田区検,豊中区検,吹田区検,茨木区検,東大阪区検及び枚方区検に関する問い合わせを受け付けています。

大阪地検岸和田支部・岸和田区検は,佐野区検に関する問い合わせを受け付けています。

羽曳野区検は,富田林区検に関する問い合わせを受けて付けています(大阪地検HPの「管内検察庁の所在地・交通アクセス」参照)。

(2) 「大阪地検の記録事務取扱要領」も参照してください。

第3 検察庁HPの説明

京都地検HPの「検務部門の業務」の「記録担当」には,以下の記載があります。

裁判が終結するなど全ての手続が終了した書類(記録)を一定期間保管・管理しています。

記録の閲覧についても取り扱っています。ただし,法律により閲覧が制限されることがあります。

〇交通事故の記録については膨大な数が取り扱われているため,閲覧の申込みには次の点に留意願います。

(1) 警察から検察庁に書類が送付されているか。

警察から書類が送付されていない場合,検察庁で処理できませんので,まず事故の取扱警察署に確認してください。

(2) 検察庁の処分等が終わっているか。

捜査中の記録等は閲覧できないため,検察庁の事件担当に処分状況をおたずねください。

〇被害者の方については,当庁の被害者支援員に相談して頂ければ,閲覧までのアドバイスを受けることができます。

被害者意識が強い請求者側は、自分の希望は当然通るはずだと考えがちなので、意に沿わない状況に陥ると自分の弁護士を逆恨みすることがある。

特に、見込まれる経済的利益が少ない場合や長期化しそうなときは、契約書にその旨明記すべき。

なお、明記しても…

— ついぶる (@harvey61616) July 3, 2022

第4 「謄写」の意義に関する裁判例

1 株式会社の計算書類等に関する裁判例ですが,宮崎地裁平成14年4月25日判決は以下の判示をしています。

株主は,会社に対して,商法263条(現在の会社法31条)1項に掲げる書類の閲覧又は謄写を求めることができ(同条2項),ここにいう謄写とは,手書きによる筆写のみならず,写真撮影又はコピー機による複写を含むものであると解するのが相当である。

しかしながら,商法263条2項と同法282条2項(現在の会社法442条3項)との規定のしかたの差異を考慮すると,商法263条2項は株主の会社に対する謄本ないし謄写物交付請求権まで認めたものと解するのは相当でない。したがって,被告が原告の謄本ないし謄写物交付請求を拒否したことに違法性はない。

2 平成13年11月28日法律第128号による改正前の場合,商法263条2項は「株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ前項ニ掲グル書類ノ閲覽又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得」と定めていたのであって,謄本又は抄本の交付請求は認めていませんでした。

これに対して商法282条2項は「株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ前項ニ掲グル書類ノ閲覧ヲ求メ又ハ会社ノ定メタル費用ヲ支払ヒテ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ求ムルコトヲ得」と定めていました。

第5 関連記事

・ 西村謄写館及びOPO謄写センター

・ 西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

・ 検番等の入手方法等

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)

・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法

・ 被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録

・ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

・ 実況見分調書等の刑事記録の保管期間

新任判事補研修の資料

目次

第1 新任判事補研修の資料

・ 76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)

・ 75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)

・ 74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)

・ 73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)

・ 72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)

・ 71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)

・ 70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)

・ 69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料

・ 68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)

第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義

第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント

第4 関連記事その他

* 新任判事補に対しては判事補10号が適用されます(令和6年10月9日付の国の答弁書9頁)ところ,令和5年1月1日現在,東京地裁に勤務している場合の判事補10号の年収は622万2152円です(裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日現在)参照)。

第1 新任判事補研修の資料

・ 76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)

① 参加者名簿

② 日程表

③ 新任判事補に期待すること

④ 裁判所職員制度の概要-参考資料-

→ 例えば,判事補の外部経験の説明文書,裁判官の人事評価に関する文書,裁判官の給与関係文書,裁判官の休暇・休業関係文書が含まれています。

・ 75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)

① 参加者名簿

② 日程表

③ 新任判事補に期待すること

④ 裁判所職員制度の概要-参考資料-

⑤ 裁判所の予算事情について

人質司法に関する網羅的なデータベースが公表

・国会答弁

・新聞社の社説

・刑事施設での死亡事例

・関連リンク

などがまとめられています。

人質司法を打破するための準抗告等をする際、引用資料を探すのに便利だと思います💡

ぜひご活用ください! https://t.co/ODt9jL1xPJ— 弁護士西愛礼『冤罪 なぜ人は間違えるのか』12/6発売 (@YoshiyukiNishi_) October 19, 2024

・ 74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)

① 日程表兼研究会場等一覧

② 参加者名簿

③ 班別名簿

④ 自己紹介

→ 中身は真っ黒です。

⑤ 新任判事補に期待すること

⑥ 「令状事務の留意点」(進行予定)+執務参考資料

⑦ 裁判所における人事の仕組み+主なスケジュール

⑧ 裁判所の組織と機構

⑨ 班別意見交換「目指すべき裁判官になるために」

⑩ 裁判所職員制度の概要-参考資料-

⑪ 民事事件裁判資料

⑫ 新任判事補の皆さんへ~刑事裁判の扉~

⑬ 行政局参考資料

⑭ 家庭裁判所の現状と課題(令和4年5月の最高裁判所家庭局の文書)

.png)

裁判所職員制度の概要-参考資料-52頁です。

新任判事補の皆さんへ~刑事裁判の扉~(74期新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/VfIvGVEMiL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 1, 2022

・ 73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)

① 日程表

② 参加者名簿

③ 新任判事補に期待すること

④ 民事事件参考資料

⑤ 裁判所職員制度の概要-参考資料-

→ 裁判官の給与,裁判官・検察官の給与月額表,裁判官の休暇・休業について,仕事と家庭生活の両立のための制度一覧,裁判官の兼職について,裁判所における一般職の職員等が含まれています。

⑥ 裁判所における情報セキュリティとITについて

1 令和3年1月19日開始の73期新任判事補研修は司法研修所別館に参集する方向での実施が直前まで模索されていたものの,同月13日,ウェブ会議による方法での実施に切り替えられました。

2 新任判事補研修の資料につきhttps://t.co/kEzuk1UY5e pic.twitter.com/nhCkVm2AWD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

・ 72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)

① 日程表

② 参加者名簿

③ 新任判事補に期待すること

④ 合議における判例調査の在り方(民事)

⑤ 外部から見た裁判所・裁判官

⑥ 参考統計表

⑦ 裁判所職員制度の概要-参考資料-

→ 裁判官の給与,裁判官・検察官の給与月額表,裁判官の休暇・休業について,裁判官の旧姓使用について,裁判官の倫理について,裁判官以外の裁判所職員の官職等について等が含まれています。

⑧ 裁判所における情報セキュリティとITについて

これによると、年休が20日あって、夏期休暇が連続3日ということだから、あとは年休消化の扱いなんだろうな…https://t.co/ruFDNLg9Q5

— venomy (@idleness_venomy) September 7, 2024

・ 71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)

① 裁判官任命後の研修の実施について

② 研修参加にあたって

③ 参加者名簿

④ 日程表兼研究会場等一覧

⑤ ようこそ,わが裁判所へ!~プロフェッショナルとしての左陪席になるために

⑥ 外部から見た裁判所・裁判官

⑦ 参考統計表

⑧ 裁判所職員制度の概要

⑨ 裁判所における情報セキュリティとITについて

⑩ 資料及び条文集

・ 70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)

① 新任判事補に期待すること(平成30年1月18日)

② 裁判所における情報セキュリティとITについて(情報政策課からの説明)(平成30年1月19日)

③ 裁判所職員制度の概要

・ 69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料

① 新任判事補に期待すること~マインドの重要性~(平成29年1月18日)

② 裁判所における情報セキュリティとITについて(情報政策課からの説明)(平成29年1月19日)

③ 新任判事補への期待~裁判について考える~(民事裁判)(平成29年1月20日)

④ 新任判事補への期待~裁判について考える~(刑事裁判)(平成29年1月20日)

・ 68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)

→ 以下の資料が含まれています。

① 裁判所の種類及び数

② 裁判所機構図

③ 裁判所職員の定員に関する根拠法令

④ 裁判所職員(執行官を除く。)の定員

⑤ 地方裁判所本庁の組織図

⑥ 裁判所の新受事件の推移(下級裁判所)(平成17年~平成26年)

⑦ 過去20年間(平成7年~平成26年)の平均審理期間の推移

⑧ 下級裁判所事務処理規則

⑨ 大法廷首席書記官等に関する規則

⑩ 司法制度改革の全体像

⑪ 司法制度改革の流れに関する資料

司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

逮捕・勾留に関する解釈と運用(平成7年3月)→最高裁判所刑事局が作成したもの https://t.co/Bk6oFOkHbR

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 4, 2020

捜索差押等に関する解釈と運用(平成9年3月)→最高裁判所刑事局が作成したもの https://t.co/crLemUZUhB

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2020

一般的な令状事務処理の流れ→令状事務処理の手引(勾留関係事件を除く一般令状等について)からの抜粋

を添付しています。 pic.twitter.com/czFdkscmT2— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 12, 2021

第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義

1 「検察実務から学ぶ刑事手続の基礎」(捜査手続1-事件受理から勾留状の執行まで)には以下の記載があります(法学教室2022年10月号75頁及び76頁)。

(1) 本文の記載

「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(2号・罪証隠滅のおそれ)については,①隠滅の対象となる事実(どのような事実が隠滅の対象となるか),②隠滅の態様(どのような方法で隠滅するか),③隠滅の余地(隠滅が客観的に実行可能で,かつ実行した場合に効果が生じる可能性があるか)及び④隠滅の主観的可能性(被疑者が実際に罪証隠滅行為に出る可能性があるか)といった観点を念頭に置いて検討することが一般的であり,その結果,単なる抽象的な可能性にとどまらない罪証隠滅の蓋然性が認められると判断されれば,2号該当性を認めて勾留請求しています。なお,罪証隠滅のおそれは,被疑者が身柄を拘束されていない(釈放された)状態にあることを前提としてその有無を判断する必要があることに留意する必要があります。

(2) 脚注の記載

① 隠滅の対象となる事実には,犯罪事実(例えば,被疑者の犯人性,暴行の有無や態様,故意,共謀など)のほか,被疑者の刑事責任の重さを判断する上で重要な情状事実(例えば,動機,計画性,凶器や薬物の入手経路,常習性など)も含まれるものと考えられる。

② 隠滅の態様には,既に存在する証拠を隠滅するもののほか,新たな証拠を作出するものなどがある。例えば,凶器を隠す・捨てる,証人となり得る者に供述を返させるべく働きかける,共犯者や事件関係者と口裏を合わせるなどが典型例だが,最近では,犯行の証拠となり得る電子メールやSNSのメッセージを消去する,携帯電話やパソコン等に後から内容虚偽のデータを入力するなどの行為が見られる。

③ 例えば,捜査機関に押収されている証拠物を隠滅することは,通常,客観的に実行可能とは言い難いであろう。また,友人に働きかける態様に比べれば,面識がなく居所を知らない人や被疑者に敵意を抱いている人に働きかける態様の方が,実行可能性や実効性は低いのが通常であろう。

④ 隠滅の主観的可能性は,重い処罰が予想されるほど高まると考えられる。これには,犯罪自体が重大であるため重い処罰が予想される場合や,前科の存在故に重い処罰が予想される場合などがある。また,罪証隠滅の余地が大きく,しかもその隠滅行為を用意になし得る場合は,隠滅の主観的可能性も高まると考えられる。さらに,被疑者の供述態度や供述内容が重要な判断要素とされることも多い。

弁「逃亡とか罪証隠滅ってほとんど考えられないし、実際にも起きてないし、いわんや弊害が生じている事案なんてごくごくごくごく一部でしょう!」

検・裁「我々が厳格に運用しているおかげですね。」みたいなことかな。 https://t.co/ZNxOwpyGjb

— venomy (@idleness_venomy) February 10, 2023

対一般人では絶対に逮捕しないような件でも対暴力団では逮捕して、スマホデータを吸い上げて解析し、別件の取調べなどして、できる限り長期間勾留して、結局起訴しないで釈放する。

弁護士をしていると、そんな事案に、それなりの頻度で出会います。

これを可能にしているのは、裁判所。 https://t.co/CziK4p1A3S— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) May 11, 2023

これはすごい。日本の刑事実務の問題点が網羅されている。https://t.co/e7olPFSRBQ

— 井桁大介 (@diskigt) August 17, 2023

2 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。

① 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))

② 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))

日本の「人質司法」を海外に紹介する番組がCannesCorporateMedia&TVAwards2022の政治問題ドキュメンタリー部門の最高賞を受賞したそう。世界中の人々が日本の人質司法に驚愕。このままでよいはずがない。

How You Can Be 99.9% Guilty Before a Trial in Japan | Open Secrets https://t.co/gcAwMiUS9c— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) November 7, 2022

罪証隠滅の対象を「重要な情状事実」まで広げ(これは経緯や常習性を含むので余罪含め何でもありとなる。)、罪証隠滅の方法を「虚偽の証人の捏造」まで広げ、その実効性も緩い審査にした結果の「全件罪証隠滅主義」が、裁判所の多数派の認識だと思われる。

— 心の貧困 (@mental_poverty) December 26, 2020

身柄拘束判断において「経験」て何の意味を持つんだろうね。裁判官が、自分の認めた身柄拘束のうち、どれくらいが本当に必要だったもので、どれくらいが不要だったのかなんて、何万件やろうが分からないままなんじゃないの。

— 心の貧困 (@mental_poverty) December 26, 2020

経験でわかるのは、「身柄拘束を認めなかったもののうちどれくらい逃げたか」だけだな。そこから有意な考察ができるほど身柄拘束を認めない判断をしてきたのかな。

— 心の貧困 (@mental_poverty) December 26, 2020

小さな町で、氏名・住所を地方自治体によって公開され、弁護人を依頼して記者会見を行い、捜査機関に対して所在を明らかにして、任意の取調べに応じていても、逮捕される。逮捕という制度の目的は、そして、令状主義の目的は、一体どこにあるのでしょうね。

— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) May 18, 2022

第3 令状実務に関する元裁判官等のコメント

1 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」)には,「最近,痴漢事件で捕まりそうになり,逃げて,電車にひかれたという悲惨な事件があります。裁判で怖いのは慣れです。長くやっていると,令状を出すことに余り抵抗を感じなくなる。これは怖いことです。私は自分を常に戒めてきたつもりですが,果たしてどうであったか内心忸怩たる思いです。」と書いてあります(リンク先のPDF18頁)。

2 70期の池上恒太裁判官は,札幌市中央区の村松法律事務所で弁護士職務経験判事補をしていた当時,「弁護士しています~弁護士職務経験の声~」(自由と正義2022年10月号35頁)に以下の記載をしています。

裁判官として刑事事件の経験が長いこともあり、刑事事件には積極的に取り組むようにしています。裁判官時代に記録を読むだけでは分からなかった、身柄を拘束されている人の生の声を聴くと、本当に身柄拘束をしてまで捜査を遂げなくてはならない事件はどれだけあるのかということを考えさせられることもあります。

【法律家向け】初犯の薬物犯罪はもっと勾留却下されるべきなのではないかとの試論を書きました。

「私の根本的なひっかかりは、初犯の覚せい剤自己使用・所持の刑事手続全体を見たときに、捜査段階の身体拘束が最も人権制約の程度が大きいということです。」https://t.co/VNsgGi7ltE

— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 29, 2022

裁判官に勾留経験させようったって、

偉い人「本日は裁判官様の勾留体験日だから一層、人権の尊重に留意するように。」

現場「分かりましたであります。」

になるだけやろ。

多分、身分を明かしての体験型研修は万事こうなる。

ただし、他職経験で来ていた裁判官は令状部の横柄さにキレたりしていた。— 弁護士A (@NOlHT1yemE0873v) October 29, 2022

言わずにはいられない。 pic.twitter.com/t1pOxoxDoF

— ツンデレブログ 喧嘩腰じゃねーよ (@tsundereblog) August 10, 2021

なるほど。

逮捕状や勾留状も請求された当日に出していますもんね。 https://t.co/1uDSNVijVu— KBブラック02 (@battamonblack02) May 17, 2022

これにより,真実は藪の中。本当はやっていないかもしれないのに,争う気力はなくなる。真実発見という刑事訴訟法の目的は,永遠に果たされない。それを主導しているのは,間違いなく裁判所。

— 弁護士 中原潤一 (@lawyernakahara) May 26, 2022

暮らしを支える機械を製造・輸出したメーカーの3人が、「軍事転用のおそれがある」と逮捕された“えん罪”事件。

社員たちの執念の実験で「起訴取り消し」を勝ち取った企業が、取材したディレクターだけに明かした事件の内幕はこちらから⬇️https://t.co/xLLIYSIJBZ#クロ現— NHKクローズアップ現代 公式 (@nhk_kurogen) November 16, 2022

「こんなん絶対公判請求できないだろ」と思う事件でも勾留+勾留延長されて満期で不起訴釈放されて、会社クビになって親族から絶縁されて人生詰む人を何人見てきたことか。あんなことした裁判官と検察官は絶対許さない。

— きたぐにのふわもこ (@kitaguni_b) April 6, 2022

「東京拘置所で勾留されていた間に齲歯が悪化し、本人が治療を求めても一向に治療がなされず、接見に行く度に本人の歯が欠けていき、小さくなっていく様を目の当たりにしたのが、訴訟をするきっかけになった」という書き出しがなかなか衝撃的。

— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) February 24, 2024

令状事務に関する留意事項(担当裁判官へ)(令和2年10月の名古屋地裁の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/mbUtmyZD19

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

『人質司法』

(1/5)#マンガで公共訴訟 シリーズ新作です!

ぜひご一読ください🌿#漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #CALL4 #人質司法 #大川原化工機事件 pic.twitter.com/6bOkweZppX— CALL4(コールフォー)|「声をあげる」を応援する 公共訴訟プラットフォーム (@CALL4_Jp) July 11, 2022

1 大川原化工機事件において保釈を認めなかった裁判官の経歴

令和2年

4月6日及び6月18日時点,60期の遠藤圭一郎https://t.co/Y5ch66DHOD

7月3日時点,45期の楡井英夫,55期の赤松亨太及び72期の竹田美波https://t.co/nmF9SHE98ehttps://t.co/kVDNL1ipLihttps://t.co/VMOxh5x2hy…— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 29, 2023

「通常第一審における終局人員のうち保釈された人員の保釈の時期」等を掲載しています。https://t.co/0uf0RZTYBP pic.twitter.com/gvXYMQT72i

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 12, 2025

第4 関連記事その他

1(1) 令和元年度(最情)答申第65号(令和元年12月20日答申)には以下の記載があります。

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法97条の規定により,服務の宣誓をしなければならないこととされており,裁判所職員の服務の宣誓に関する規程において,その手続が定められている。これに対し,裁判官については,同法の規定が適用又は準用されず,服務に関しては裁判所法や官吏服務紀律に規定があるほか,例えば倫理保持に関しては高等裁判所長官の申合せがあるところ,これらには服務の宣誓に関する定めはない。

(2) 官吏服務紀律4条1項の「官ノ機密」は,国家公務員法100条1項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解されています(参議院議員秦豊君提出官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問に対する答弁書(昭和56年1月16日付)参照)。

2 検察官等のした差押に関する処分に対して,刑訴法430条の規定により不服の申立を受けた裁判所は,差押の必要性の有無についても審査することができます(最高裁昭和44年3月18日決定)。

3(1) 市民的及び政治的権利に関する国際規約9条3項は以下のとおりです。

刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は司法権を行使することが法律によって認められている他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし、妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する。裁判に付される者を抑留することが原則であってはならず、釈放に当たっては、裁判その他の司法上の手続のすべての段階における出頭及び必要な場合における判決の執行のための出頭が保証されることを条件とすることができる。

(2) 名古屋高裁平成15年12月24日判決は,「接見交通権が自由であることは刑事手続における大原則であるから,弁護人等と被疑者との文書の授受が,接見等の禁止の有無にかかわらず原則として自由であることは,裁判官として当然知っていなければならない最も基本的な事項の一つである。」と判示しています。

(3) 角川人質司法違憲訴訟弁護団が運営していると思われる人間の証明HPに載ってある訴状(令和6年6月27日付)には,人質司法が国際人権法等に違反することに関する詳しい記載があります。

4(1) 少年事件の場合,検察官送致決定(少年法20条)を除き,未特例判事補が一人で裁判をすることができます(少年法4条)。

(2) 判事補を3年経験すれば,簡易裁判所判事の任命資格を取得します(裁判所法44条1項1号)。

5 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。

合議にはルールがありまして、まずは「一番立場が下の者から発言せよ」というものがあります。戦前の裁判所構成法 122 条には、「評議の際各判事意見を述ふるの順序は官等の最も低き者を始とし裁判長を終とす。官等同きときは年少の者を始とし受命の事件に付ては受命判事を始とす。」という規定がありました。現在の裁判所法76条は、「裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。」と定めるにとどまりますが、現在でも、裁判所での合議に当たっては、この発言順序に関するルールが慣習として守られております。そのため、合議は特に若手の裁判官を鍛える修練の場になっております。

6 「大河原化工機事件の身柄判断を検証する」(筆者は新61期の趙誠峰弁護士)には以下の記載があります(季刊刑事弁護119号167頁)。

・ 最高裁判所は、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の解釈として、平成26年から平成27年にかけて立て続けに決定を出している(最一決平成26年11月17日裁判集刑事315号183頁、最一決平成26年11月18日刑集68巻9号1020頁、最三決平成27年4月15日裁判集刑事316号143頁)。これらの判例が示すものは、罪証隠滅について「実効性のある罪証隠滅行為」「現実的な可能性」「具体的可能性」を検討しなければならないというものである。ところが、この事件(山中注:大河原化工機事件)の身体拘束の判断が如実に示しているとおり、裁判官は抽象的な可能性で罪証隠滅の相当理由を認め続けているのである。これが人質司法をより深刻化させている。今すぐにこのような身体拘束についての判断を変えなければ、本事件の悲劇は今後も繰り返されることは間違いない。

・ 本件で誤った身体拘束の判断をしたのは、岡野清二、世森ユキコ、吉崎佳弥、井下田英樹、池田翔平、赤松亨太、柏戸夏子、遠藤圭一郎、蛭田円香、坂田正史、島尻大志、長野慶一郎、宮本誠、丹羽敏彦、長池健司、佐藤有紀、小林謙介、西山志帆、松村光泰、楡井英夫、竹田美波、佐藤みなと、本村理絵、牧野賢、三貫納隼、守下実、家入美香、一社紀行、佐伯恒治、室橋秀紀、名取桂の各裁判官である。

7 NHKの「大阪地検 元検事正の性的暴行事件 被害者が同僚の副検事を告訴」(2024年10月25日付)には「女性は初公判後の記者会見で、同僚の副検事の女性が元検事正側に捜査情報を漏らしたり、被害の訴えがうそだったといううわさを職場で広めたりしたと訴え、この副検事を国家公務員法違反や名誉毀損などの疑いで、大阪高等検察庁に刑事告訴したことを明らかにしました。」と書いてあります。

8(1) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成28年5月19日参議院法務委員会)には「保釈に係る判断に当たっては、被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又は黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法第326条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して、不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。」と書いてあります。

(2) 刑事裁判を考える:高野隆@ブログの「人質司法の原因と対策」には,「アメリカの司法統計によると、重罪(殺人、レイプ、強盗などを含む)で逮捕された容疑者の62%は公判開始前に釈放されている。身柄拘束が続く残り38%の内訳をみると、32%は裁判官が設定した保釈金が用意できないために身柄拘束が続いているのであり、保釈そのものが拒否されるのは6%に過ぎない」と書いてあります。

9(1) 以下の資料を掲載しています。

・ 新・勾留票の一生(執筆者は日本裁判所書記官協議会福岡高裁支部)(会報書記官16号)

・ 京都地裁の新任裁判官研さん要領(平成29年4月1日最終改正)

(2) 以下の記事も参照してください。

(裁判官関係)

・ 判事補の採用に関する国会答弁

・ 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程

・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

・ 裁判官の合同研修に関する説明文書

・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等

・ 判事補基礎研究会の資料

・ 判事任官者研究会の資料

・ 弁護士任官者研究会の資料

・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)

・ 裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

・ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード

(その他関係)

・ 裁判所の情報公開に関する通達等

・ 司法行政文書に関する文書管理

・ 民事事件の裁判文書に関する文書管理

・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達

・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

.jpg)

* 平成28年度新任判事補研修の資料からの抜粋

司法研修所関係資料からの抜粋

「公務員は福利厚生が手厚い」

これを言う人は何を指しているんでしょうね?

官舎以外に何かあるのかな(官舎が厚いとは思えないが笑)

公務員経験しかないので、民間の人から見ると何がそんなに厚く見えるのか気になるところ。 https://t.co/W9m4XqyJWF— 官僚たちの四季 (@real_bureaucrat) April 18, 2020

新任判事補の皆さん、新聞は人事異動欄から読みましょう。そうしないと今日1日職場の話題についていけません。そして、どのようなルートからどう出世していくかを徐々に覚えていきましょう。 広島高裁長官に川合氏 仙台は河合氏 https://t.co/FJkb9QudUh

— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) January 8, 2016

これは同意する。

若くして金を手にすると、人生が彩られる。70で2億を手にしても、ほぼ相続予定財産である。 https://t.co/TXwT9CLdbu

— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) December 13, 2020

鳩をタクシーでひき殺して運転手が逮捕された事件ですが、「日本の裁判所の異常さ」がよく出ているので、ぜひこの裁判所の問題にフォーカスしてほしいです。

時系列と刑事手続を整理するとこうです。

11/13:鳩をひき殺す

→警察が捜査

→裁判所に逮捕令状請求

→裁判所が逮捕令状発付【←これが異常】…— 弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) (@igaki) December 6, 2023

【台湾と人質司法】

台湾の刑事司法には裁判で無実を主張する人ほど身体拘束が長引く”人質司法”があるのか聞き回ってきた。…— 弁護士西愛礼@元裁判官 (@YoshiyukiNishi_) December 13, 2023