目次

第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ

1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ

2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ

3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合

4 現場の見分状況書

第2 不起訴事件記録の入手に関する,大阪地検及び神戸地検の手続

1 大阪地検の手続

(1) 被害者代理人である弁護士の場合

(2) 加害者代理人である弁護士の場合

2 神戸地検の手続

第3 物件事故報告書の入手方法

第4 関連記事その他

第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ

1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ

① 弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づくことから,23条照会ともいいます。)等を利用して検番等を確認する(「検番等の入手方法等」参照)。

② 検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらう。

③ 不起訴となった後に不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。

2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ

① 不起訴となった後に,被疑者である加害者が自ら検察庁に請求するか,弁護士が代理人として検察庁に請求することで,不起訴処分告知書(刑訴法259条)を発行してもらうことにより検番等を確認する。

② 弁護士会照会を利用して,不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合

被疑者・被告人の氏名のほか,回答書に書いてある回答整理番号を伝えればいいです。

4 現場の見分状況書

警察に提出した診断書に書いてある加療期間が約3週間以下の交通事故の場合,以下のとおり,「現場の見分状況書」という表題で,実況見分調書が作成されます(「実況見分調書作成時の留意点」参照)。

第2 不起訴事件記録の入手に関する,大阪地検及び神戸地検の手続

1 大阪地検の手続

(1) 被害者代理人である弁護士の場合

ア 被害者代理人である弁護士が大阪地検の本庁又は支部で不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする場合,以下の書類を記録係の窓口に持参して提出する必要があります(大阪地検本庁の場合,記録係の窓口(令和3年5月6日以降,午前9時から午前11時30分まで,及び午後1時から午後3時まで)は8階にあります。)。

① 不起訴記録閲覧申請書(検察庁指定の書式によるもの)

② 謄写申請書(検察庁指定の書式によるもの)

③ 民事事件の委任状のコピー

④ 交通事故証明書のコピー

⑤ 大阪地検からの回答書のコピー

・ 検番に基づき刑事事件の処分状況を問い合わせた際に返ってくる文書です。

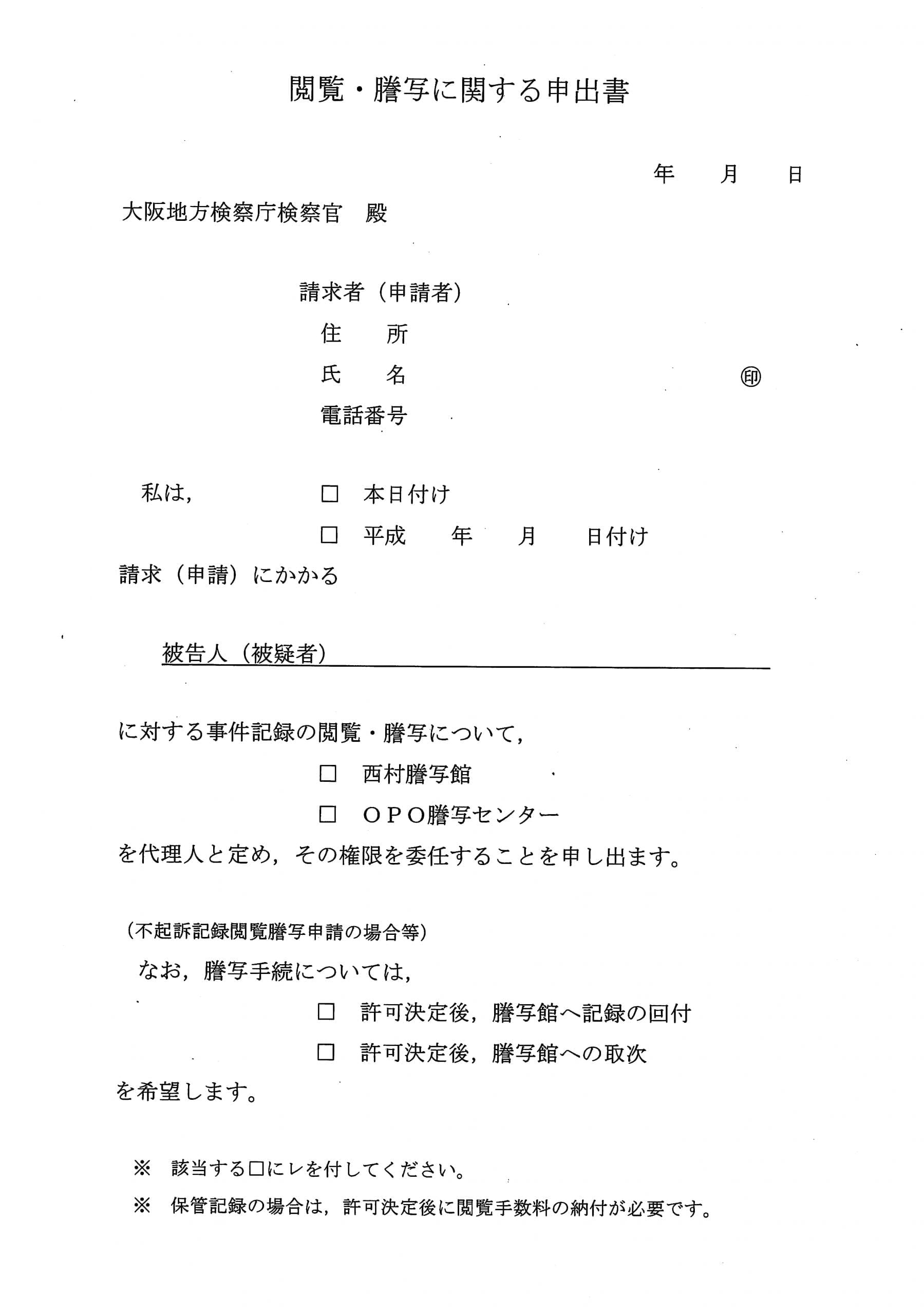

⑥ 閲覧・謄写に関する申出書(検察庁指定の書式によるもの)

・ 謄写業者としてOPO謄写センターと西村謄写館のどちらかを選択します。

・ 写真等についてカラーコピーを希望する場合,その旨を余白に記載する必要があります。

・ 堺支部,岸和田支部又は羽曳野区検の刑事記録を謄写したい場合,西村謄写館を利用する必要があります。

・ 西村謄写館を利用した場合,秋田ビル西村謄写館(大阪地裁本庁の近くにあります。),検察庁堺支部内閲覧室又は郵送により,謄写した刑事記録を受け取ることになります。

⑦ 弁護士の職印

⑧ 弁護士会発行の身分証明書

イ 窓口で閲覧・謄写申請をした際,写真撮影報告書及び信号周期表(信号サイクル表)がある場合も開示して欲しいかどうかを聞かれますから,「開示して欲しい。」と答えればいいものの,写真撮影報告書及び信号周期表(信号サイクル表)は存在するとは限らないことから,閲覧申請書にこれらの書類を記載しないで欲しいといわれます。

ただし,令和4年1月に大阪地検で閲覧・謄写申請をしたときは,「閲覧申請記載」欄に「② その他( 許可されるもの全て )」と記載すればいいといわれました。

ウ 大阪地検の本庁又は支部の窓口で閲覧・謄写申請をする場合,事前の予約は不要です。

エ 令和3年7月現在,不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をしてから2週間から3週間後に,謄写業者を通じて実況見分調書等のコピーを入手できます。

そのため,大阪地検本庁の窓口に行くのは1回だけでいいです。

オ 令和元年11月現在,羽曳野区検の不起訴事件記録の謄写申請をする場合,必要書類の郵送による謄写申請ができます。

この場合,西村謄写館を通じて刑事記録のコピーを入手することとなります。

(2) 加害者代理人である弁護士の場合

ア 加害者代理人である弁護士が大阪地検で不起訴記録としての実況見分調書の閲覧・謄写申請をする場合,弁護士会照会(持参方式)を使用する必要があります。

イ 令和2年8月現在,大阪地検岸和田支部又は岸和田区検の不起訴記録については,弁護士会照会(持参方式)及び西村謄写館宛の委任状を大阪地検岸和田支部記録担当宛に郵送することによる謄写申請ができます。

この場合,西村謄写館を通じて不起訴記録としての実況見分調書を入手することとなります。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

2 神戸地検の手続

(1) 被害者代理人である弁護士が神戸地検本庁で不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする場合,以下の書類を兵庫県弁護士協同組合謄写部(〒650-0016 神戸市中央区橘通1-4-3。電話:078-371-0548)に郵送すればいいです。

① 兵庫県弁護士協同組合宛の謄写委任状

② 民事事件の委任状のコピー

③ 交通事故証明書のコピー

④ 弁護士会照会に対する兵庫県警察署長の回答書のコピー

⑤ 神戸地検からの回答書のコピー

→ 検番に基づき刑事事件の処分状況を問い合わせた際に返ってくる文書です。

(2) 兵庫県弁護士協同組合謄写部は,実際のコピー作業は神戸地裁1階の謄写館室で行っていますものの,住所は兵庫県弁護士会と同じです。

(3) 神戸地検本庁で不起訴事件記録の閲覧をする場合,神戸地検4階の記録係が窓口になります。

第3 物件事故報告書の入手方法

1 物損事故の場合,実況見分調書ではなく,より簡略な物件事故報告書だけが作成されている場合があります。

2 物件事故報告書を取得するためには,交通事故証明書に記載されている担当の警察署に対する弁護士会照会を利用する必要があります。

この場合,「申出の理由」として,「申出弁護士は,別紙交通事故証明書記載の交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)について,依頼者より損害賠償請求事件の依頼を受けており,事故態様を明らかにするため,本照会に及んだ次第です。」と記載します。

また,「照会事項」として,「本件交通事故に関し,事故発生現場の形状,衝突地点,衝突時及び衝突前後の双方の車両の位置関係並びに双方の車両の衝突箇所及び損傷箇所をご回答ください。回答に代えて,本件交通事故の現場状況図の写し及び物件事故報告書の写しをご送付いただければ幸いです。」と記載します。

第4 関連記事その他

1 不起訴事件記録の入手方法自体は起訴事件の刑事記録を入手する場合とほとんど同じであって,異なる点としては,①検察庁に提出する書類の書式が異なること,及び②150円の収入印紙が不要になることぐらいです。

警察提出の診断書に書いてある加療期間が3週間以下の人身事故の場合,検番に基づく問い合わせをした後,検察庁から刑事事件の処分状況を知らされた時点で,加害者について罰金等の有罪判決を受けたか,又は不起訴となったのかが分かることが多いです。

2(1) 不起訴事件記録としてほぼ常に存在する実況見分調書は,事故直後に警察が当事者双方の言い分を聞いて作成することから,事故態様を判断する上で最有力の証拠となります。

(2) 実況見分調書のうち,写真が添付されている部分については,カラー印刷のコピーを取り寄せるべきです。

3(1) 不起訴事件記録の閲覧は,刑事確定訴訟記録法4条3項に基づき認められているものです。

(2) 確定記録であると,不起訴事件記録であるとを問わず,刑事記録の謄写(=コピーの取り寄せ)は,記録事務規程17条に基づき,保管検察官の裁量により認められているに過ぎません。

4(1) 被害者が告訴までしていた場合,被害者又はその代理人弁護士が検察庁に処分内容を問い合わせれば,不起訴裁定の主文(例えば,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」又は「起訴猶予」のいずれに該当するか。)を回答してもらえます(刑事訴訟法261条)。

(2) 加害者又はその代理人弁護士が検察庁に処分内容を問い合わせたとしても,不起訴裁定の主文(例えば,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」又は「起訴猶予」のいずれに該当するか。)を回答してもらうことはできません。

5 刑事訴訟法53条の2の各項に規定する「訴訟に関する書類」とは,書類の性質・内容の如何を問わず,被疑事件・被告事件に関して作成された書類をいい,検察庁の保管する書類に限らず,同庁から謄写を受けるなどして他の行政機関が保管しているものも,刑事事件記録を構成するという文書本来の性質に変化があるものではなく,これに含まれると解されています(令和2年度(行個)答申第49号(令和2年7月14日答申))。

6 以下の文書を掲載しています。

・ 令和元年12月24日付の情報公開・個人情報保護審査会の答申書(大阪地検本庁において刑事記録の閲覧謄写申請手続に関して特定の運用をしていることが分かる文書)

・ 大阪地検記録係の引継票

7 以下の記事も参照してください。

・ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

・ 西村謄写館及びOPO謄写センター

・ 実況見分調書等の刑事記録の保管期間

→ 過失運転致死傷罪の場合,法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですから,不起訴事件記録の保存期間は5年です。

・ 実況見分調書作成時の留意点

・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

保管記録等取扱要領について(平成25年3月26日付の大阪高検検事長の通達)別表第2→中身は,記録事務規程25条と同じです。